Achtung, diese Folge ist geschummelt: Erstens war Hana bei der geschilderten Begebenheit erst schätzungsweise 4, zweitens hatte ich diesen Text ursprünglich für ein inzwischen aufgegebenes Buchprojekt über weise Vater-Tochter-Gespräche geschrieben. Schlimm ist das. Deshalb wird die Serie hiermit GECANCELT! Aber jetzt erst mal viel Vergnügen mit Robert De Niro. In weiteren Rollen: Ingrid Steeger, Iggy Pop und James Bond.

*** Manchmal, wenn das Leben es zu gut mit mir meint, habe ich bis zu zwei Minuten Zeit, um auf dem Sofa zu liegen und in Zeitschriften zu blättern. Dann kommt Hana, patscht mit der ganzen Hand auf ein Foto in dem Artikel, den ich lese, und lacht: „Opa!“ „Das ist doch nicht Opa.“ „Ein Opa.“ „Das ist Robert De Niro.“ „Hä?!“ „Wie bitte.“ „Wie bitte?“ „Robert De Niro.“ Sie macht abgehackte Bewegungen mit Armen und Hals. „Ich. Bin. Robot. De. Niro.“ „Robert, nicht Robot. Das ist ein ganz berühmter Schauspieler. Weißt du, was ein Schauspieler ist?“ „Ich weiß.“ Das sagt sie immer mit besonders großer Überzeugung, wenn sie etwas noch nie gehört hat. „Du weißt, dass das, was du im Fernsehen, im Kino oder auf dem Tablet siehst, nicht echt ist, nicht wahr? Das sind Leute, die tun nur so, als wären sie Polizisten, Zombies oder Köche. Nun, Köche sind sie manchmal vielleicht schon, aber du weißt, was ich meine. Wenn man nur so tut, als ob man was ist, nennt man das Schauspiel.“ „Ich weiß.“ „Wie Halloween.“ „Ich! Weiß!“ Sie patscht auf ein anderes Bild im Artikel. Es zeigt De Niro in seiner bekanntesten Rolle (zumindest denen, die Meine Braut, ihr Vater und ich nicht für einen seiner ‚frühen Filme‘ halten). „Noch ein Opa!“ „Das ist auch Robert De Niro. Da ist er sogar noch ziemlich jung. Jünger als Papa.“ „Ist Papa älter als Opa?“ „Ernsthaft? Dein Opa ist ungefähr so alt wie Robert De Niro.“ „Der Opa hat Haare wie Oskar.“ Oskar ist der Fressdrache aus den Geschichten um den kleinen Drachen Kokosnuss. Mit denen ist Hana vertrauter als mit dem Frühwerk Robert De Niros. „Das hat er nur für einen Film so gemacht. Darin spielt er einen Taxifahrer. Du weißt doch, was ein Taxifahrer ist.“ „Ich weiß. Ich mag Taxi. Aber warum komische Haare?“ „Damit … die Leute etwas zu lachen haben. Die sagen dann: ‚Du hast aber lustige Haare, Herr Taxifahrer‘, und dann steigen sie gerne in sein Taxi. Und dann haben sie eine lustige Fahrt. Und manchmal fahren sie um die Wette mit anderen lustig verkleideten Taxifahrern.“ „Wie Mario Kart.“ „Genau. Der Film ist so ähnlich wie Mario Kart.“ Ich erinnere mich, wie ich als Kind, gleichwohl schon älter als Hana heute, jeden Freitag mit Feuereifer das aktuelle Kinoprogramm aus dem Weser-Kurier riss und den Spielplan jedes einzelnen Schachtel-, Programm- und Erwachsenenkinos der Bremer Innenstadt genauestens studierte. (Die Älteren erinnern sich: Programmwechsel war in den deutschen Kinos bis in die Achtziger hinein freitags. Er wurde irgendwann auf den Donnerstag vorverlegt, damit die Filminteressierten, die in ihrer Planung nicht denselben Feuereifer an den Tag legten wie der kleine Andreas, bis zum Wochenende mehr Zeit zum Herausfinden hatten, was gerade lief. Ob es geschäftlich was gebracht hat, weiß man nicht. Das nur als kleine kulturhistorische Bonusinformation.) Oft musste ich meinen Vater fragen, welche Art von Film sich hinter einem Titel verbarg. Einmal fragte ich nach Uhrwerk Orange. Darauf antwortete mein Vater, ohne lange nachzudenken oder mit der Wimper zu zucken, es handele sich um die Geschichte eines Uhrmachers in der Schweiz, der Uhren aus Orangen baute. Ich hatte ihn sofort vor Augen, den weißbärtigen Uhrmacher in seiner Almhütte voller Uhren, Fruchtfleisch und Orangenschalen. Vielleicht meinte mein Vater, das klänge so langweilig, dass ich mich nicht weiter damit befassen würde. Da hatte er sich geirrt. Tag und Nacht, und das über Jahre, schlug mein Hirn Purzelbäume in seinen Bemühungen, zu begreifen, wie das funktionieren konnte: Uhren aus Orangen. Der Film war schon damals nicht mehr ganz neu, aber er lief ständig in irgendeinem Kino; es schien also genügend Leute zu geben, die sich für die Technologie hinter den Orangenuhren interessierten. Ich war einer von ihnen. Jener Tage ging ich gelegentlich mit wechselnden erwachsenen Begleitungen ins Kino, die Filme konnte ich mir innerhalb gewisser Rahmen aussuchen. Selbstverständlich schlug ich einmal Uhrwerk Orange vor. Das sei noch nichts für mich, bekam ich zu hören. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich kannte Orangen, ich kannte Uhren, keines von beiden schien mir ein exklusives Utensil der Erwachsenenwelt. Ich wusste, welche Filme nichts für mich waren: James-Bond-Filme. Die wurden in den Anzeigen des Kinoprogramms als „(s)explosiv!“ beschrieben. Das klang so versaut, dass ich mich wunderte, dass man mich das Wort auch nur lesen ließ. (Als ich später meinen ersten Bond-Film sah, war ich zwar angetan, musste aber feststellen, dass ‚sexplosiv‘ lediglich ein Synonym für ‚Frauen in Bikinis‘ war. Ein James-Bond-Film war also ungefähr so sexplosiv wie ein Besuch im Vegesacker Freibad. Vielleicht sogar etwas weniger, denn im Vegesacker Freibad gab es immer ein paar Libertäre, die sich ‚oben ohne‘ bräunten. Man konnte also, im Gegensatz zu einem Bond-Film, gelegentlich ‚was sehen‘. Von dem, was Ingrid Steeger zur besten Sendezeit im Fernsehen machte, wollen wir hier gar nicht erst anfangen.) Viele Jahre später bekam ich Uhrwerk Orange endlich zu sehen. Ob allein oder mit Freunden, auf Videokassette oder in einem Programmkino, weiß ich nicht mehr. Selbstverständlich war es der beste Film, den ich jemals gesehen hatte. Den Rest meiner Jugend sprach ich nur noch Droog. Nein, ich war kein Stück schockiert oder auch nur überrascht, dass es nicht um Uhren ging, die mit Orangen betrieben wurden. Ich war nämlich bereits in der Pubertät und wusste einfach alles, das meiste davon sogar besser. Nur ein Rätsel konnte ich nicht lösen: Wie kam mein Vater nur auf diesen Unsinn mit den Uhren und Orangen? Wusste er denn gar nichts? Hatte es ihm jemand falsch erzählt? Hatte er den Film verwechselt? Um auf Robert De Niro zurückzukommen: Er ist, wie gesagt, im ungefähr gleichen Alter wie mein Vater. Man vergisst es manchmal, dass die Koryphäen aus Kunst und Unterhaltung keineswegs auf ihren eigenen, gänzlich gesetzlosen Zeitsträngen existieren, sondern um ein Haar unsere Eltern, Geschwister, Großeltern sein könnten. Einmal besuchte ich mit Freunden ein Iggy-Pop-Konzert in einer Bremer Hardrock-Disco. Wir standen andächtig vor der Bühne, den zeremoniellen Plastikbecher mit Bier in der Hand, während Mr. Pop seiner Arbeit nachging, hager, mit langem Haar und entblößtem Oberkörper, eine assoziationsreiche Lichtgestalt. Da sagte einer meiner Begleiter nachdenklich: „Also, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass mein Vater da oben auf der Bühne halbnackt rumspringen und ‚Pussy! Pussy! Pussy!‘ brüllen würde.“ Da dachte ich: Hab ich auch gerade gedacht. Worauf ich eigentlich hinaus wollte: Robert De Niro, +/- ein paar Monate im gleichen Alter wie mein Vater, wusste bestimmt schon in den 70ern, dass es in Uhrwerk Orange nicht in erster Linie um Uhren aus Obst geht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es meinem Vater nicht anders ging, ist groß. Das wird mir tatsächlich erst jetzt bewusst, da ich meinem eigenen Kind eine irreführende Beschreibung des Films Taxi Driver gegeben habe. Die wird sich noch wundern. Aber hoffentlich erst in vielen, vielen Jahren. Hana tippt mit ihrem rechten Finger in ihre linke Handfläche und sagt: „Pi-po-pi-po-pi …“ Dann hält sie die Handfläche ans Ohr. Sie spielt nun ‚Handy‘. „Wen rufst du an?“, frage ich. „Robert De Niro.“ Ich singe mit hoher Stimme: „Robert De Niro’s calling / talking Italian …“ Sie schaut mich an, als sei ich bekloppt. „Das ist ein ganz berühmtes Lied“, sage ich. Immer noch bekloppt. Und natürlich hat sie recht. Im Lied heißt es „Robert De Niro’s waiting“. Nicht ‚calling‘.Archiv des Autors: Andreas Neuenkirchen

Hana (6) über Alte Weiße Männer, Folge 1: Philip Roth

Gestern erwischte ich meine Tochter, wie sie auf dem Klo Philip Roth las. Sie las nicht direkt eines seiner Werke, sondern nur den Namen von dem Buch ab, das irgendjemand dort hatte liegen lassen: „Philip Roth.“

Ich erklärte: „So heißt der, der das Buch geschrieben hat. Ist aber schon tot.“ Hana freute sich: „Dann ist er jetzt ein Gespenst! Oder ein Engel!“ „Möglich.“ Beim Spirituellem haben wir noch keinen besseren Erziehungsansatz gefunden als die ‚Nichts Genaues weiß man nicht‘-Methode. Doch damit gab sie sich nicht zufrieden. „Was denn? Gespenst oder Engel?“ „Hm … Philip Roth … Engel … schwer zu sagen … die einen sagen so, die anderen so.“ „Vielleicht ist er … ein Apfel!“ Hier ‚in Asien‘ ist man mit der Reinkarnationslehre immer schnell bei der Hand. „Kann sein.“ „Oder … Papas Brille!“ „Das wird es sein! Jetzt aber Hände waschen, Zähne putzen und ab ins Bett.“ Philip Roth wurde also als meine Brille wiedergeboren. Ohne nun direkt den Kassenbon und die Nachrufe zu überprüfen, würde ich sagen: Kommt zeitlich ungefähr hin. Womöglich kann ich das bei den nächsten Verlagsgesprächen und Vertragsverhandlungen als Unique Selling Point nutzen.

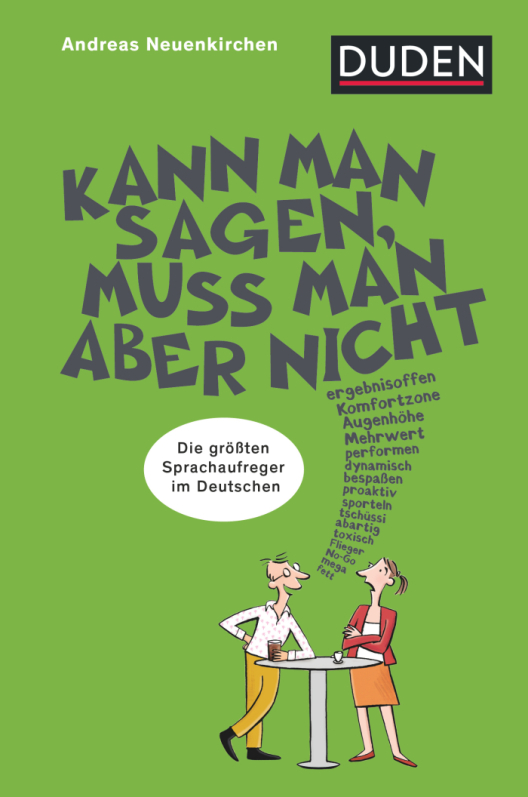

Ich glaub, mein Storyteller kuratiert

Als ich im letzten Jahr begann, im Auftrag der Duden-Redaktion ein Glossar des Grauens zusammenzustellen, schwebte mir dafür zunächst eine essayistische Herangehensweise vor. Nach mehreren Gesprächen mit dem Lektorat kamen wir jedoch überein, dass ein traditionelles Wörterbuchformat mit kurzen, alphabetisch geordneten Einträgen doch die geeignetere Form sei. Nichtsdestotrotz gefällt mir das essayistische Kapitel, das ich bereits probeweise geschrieben hatte, so gut, dass ich es geneigten Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten möchte. Hier kommt es. Unlektoriert, also bitte nicht zu pingelig lesen.

***

2013 muss ein schönes, gleichwohl anstrengendes Jahr für die damals 17-jährige neuseeländische Popsängerin Lorde gewesen sein. Ihr Debütalbum Pure Heroine verkaufte sich in aller Welt wie Brause mit Geschmack, dazu gab es noch überwiegend warme Worte von internationalen Pressevertretern, ausführliches Touren war die Folge. So war es verständlich, dass sie nicht bereits ein Jahr darauf ein komplett neues Langspielalbum einsingen wollte. Stattdessen sang sie ein Lied für den Kinofilm Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1. Weil das so gut geklappt und man sich wohl mit den Filmmusikverantwortlichen bestens verstanden hatte, kuratierte sie, so war überall zu lesen und zu hören, auch den Rest der Platte zum Film.

Seitdem wird überall wie verrückt kuratiert, auch bei mir zu Hause. Morgens kuratiere ich das Frühstück für mich und meine Tochter. Sobald sie im Kindergarten ist, kuratiere ich, welche Arbeit ich erledigen muss, und welche sich aufschieben lässt. Abends vorkuratiere ich eine Auswahl aus mehreren Fernsehprogrammen, und meine Frau endkuratiert dann das, was wir uns tatsächlich anschauen. Am nächsten Tag tausche ich mich mit anderen Fernsehkuratoren über unsere Eindrücke aus.

Wer nichts wird, der kuratiert?

Lorde selbst wollen wir an dieser Stelle keinen Vorwurf machen. Sie wird nicht ins musikindustrielle Büro geschlendert sein und vorgeschlagen haben: „Yo, Plattenfirma, kann ich mal eben voll so eine Platte kuratieren, ey?“ Eher wird die Plattenfirma gebeten haben: „Gnädiges Fräulein Lorde, würden Sie die Güte besitzen, die Musik für den anstehenden Blockbuster nach dem berühmten Kinderbuch, pardon: der Young-Adult-Novel, von Suzanne Collins zu kuratieren?“

Darauf Lorde: „Wie geht denn das, kuratieren? Das habe ich noch nie gemacht.“

„Einfach eine Playlist zusammenstellen aus Liedern, die du gut findest.“

„Au fein, sowas habe ich ja doch schon mal gemacht! Aber warum heißt das denn auf einmal so komisch?“

„Weil es so wichtiger klingt.“

Ein drolliger Zufall: Das komische Wort ist vermutlich genauso alt wie Lorde selbst. Die Neue Zürcher Zeitung konnte das Verb zum ersten Mal 1996 identifizieren, dem Geburtsjahr der Sängerin. Bis 2013 fristete es ein Schattendasein, dann kam es zu einem unkrautartigen Wucherungsschub. Ob Lordes Kuration für diesen verantwortlich zeichnete, oder ob sie nur ein Teil des Problems war, lässt sich nicht feststellen. Sehr wohl feststellen lässt sich hingegen, dass das Nomen, dem das Verb entsprungen ist, aus dem Lateinischen kommt. Die ersten Kuratoren, wörtlich: Pfleger, waren somit alte Römer. Sie waren unter anderem dafür verantwortlich, Straßen und Flüsse sauber zu halten, verdingten sich allerdings auch als Rechtsbeistände und Vormunde. Ein Kurator war also eine Art Mischung aus Müllmann und Anwalt. Erst im 20. Jahrhundert eignete sich das Museumswesen den Begriff an. Bis zum Zeitalter Lorde verstand man unter einem Kurator nun vor allem einen Ausstellungsorganisator von verbriefter Fachkompetenz, wobei verschiedene Branchen dem Wort weiterhin unterschiedliche Bedeutungen zumaßen, meistens nicht weit von den ursprünglichen, juristischen Implikationen entfernt.

2015 mutmaßte der Journalist Wolfgang Michal in seinem Blog, dass die große Verbreitung des neugeschöpften Verbs kuratieren dem Umstand zu verdanken sei, dass Journalisten immer weniger journalistisch und Redaktionen seltener redaktionell arbeiten. Statt eigene Inhalte zu schaffen, werden Netzfundstücke und Agenturmeldungen kompiliert und multipliziert. Seit Jahr und Tag wollen viele junge Leute „irgendwas mit Medien“ machen, wenn sie mal groß sind. Dieses vage Berufsziel scheiterte lange Zeit am realen Arbeitsmarkt: den Irgendwas-mit-Medien-Macher gab es nicht. Jetzt gibt es ihn: Er ist Kurator, und er kuratiert. Animierte Witzbilder, Lieblingslisten, Katzenvideos.

Museumskuratoren sind zurecht pikiert. Müllmänner und Anwälte vermutlich ebenso. Da bleibt die Frage: Kann man das Kuratieren kurieren? Das wissen wahrscheinlich nur die Kuriere.

Apropos pikiert: Unlängst fragte mich ein Kunstmaler, wann es angefangen habe und wann es wieder aufhören möge, dass jeder Einfaltspinsel als Künstler bezeichnet würde, egal ob Schriftsteller, exotischer Tänzer oder Ballontierfalter. Er meinte, der Begriff müsse tatsächlichen Künstlern vorbehalten bleiben, nämlich solchen, die Kunstwerke aus physisch vorhandenen Materialien schaffen, seien es Wasserfarben, Knetmasse oder gefundene Objekte (Luftballons anscheinend nicht). Ich konnte die Kritik nicht ganz nachvollziehen, hatte ich doch selbst nie Probleme damit, mich als Künstler auszugeben. Ich meinte es nie selbsterhöhend, sondern lediglich als wertfreie Abgrenzung zum Handwerker (s.u.). Ein Handwerker schafft etwas Nützliches, ein Künstler allenfalls etwas, das hoffentlich nicht schadet. (Nun mag man dem Himmel dramatisch die Fäuste und das Gesicht entgegenrecken und ausrufen: „Aber ich kann nicht ohne Kunst leben!“ Dazu sage ich: Ich tu’s auch nicht gern, aber im Zweifelsfall lebe ich lieber ohne Sonette als ohne Stühle.)

Dennoch hat mein malender Freund nicht ganz unrecht: Sagen wir doch das, was wir meinen. Nennen wir einen Schriftsteller einen Schriftsteller, einen Ballontierfalter einen Ballontierfalter und einen Kunstmaler einen Kunstmaler. Und falls einem letzteres zu lang ist: gerne einen Künstler. Das sind allerdings lediglich zwei Buchstaben weniger.

Frühwarnung: Bald werden wir alle artisaniert

Ein Blick auf die Marottenentwicklung der englischen Sprache kann Aufschluss über die Marottenentwicklung der deutschen Sprache geben. Auch das sinnentstellte Kuratieren wurde von englischsprachigen Vermarktungsstrategen vorgeplappert („soundtrack album curated by Lorde“), bevor wir es munter in unserer vermeintlich eigenen Sprache nachplapperten. Der nächste Kurator steht schon in den Startlöchern. Es ist der Artisan.

Im anglofonen Raum, vor allem in den USA, steckt man sich dieser Tage kaum noch etwas in den Mund oder ins Wohnzimmer, was nicht von einem artisan gefertigt wurde. Auf eine Artisan-Pizza gehört Artisan-Käse, und beim Verzehr muss man darauf achten, dass keine Artisan-Tomatensoße auf das Artisan-Sofa tropft. Ansonsten muss schnell der ökologisch korrekte, dennoch wirkstarke Artisan-Fleckentferner ran. Das Wort hat französische, italienische sowie lateinische Wurzeln und ist im Deutschen nicht gänzlich unbekannt. Gegen den Trend hat sich hier allerdings die Übersetzung Handwerker durchgesetzt. Zu meiner großen Erleichterung musste ich feststellen, dass Artisan im gedruckten Duden derzeit nicht aufgeführt und in der Online-Version als veraltet ausgebremst wird. Leider ist davon auszugehen, dass das untote Wort schon bald wieder seine fauligen Finger aus dem Grab strecken und fest unsere Gehirne umklammern wird. Bereits jetzt findet man im deutschsprachigen Teil des Internets Artisan-Küchenmaschinen, Artisan-Orientteppiche und Artisan-Mustertapeten, wenn man etwas länger sucht. Diesen Anfängen gilt es zu wehren.

Auch wenn ein Artisan nichts anderes ist als ein Handwerker, so schwingt in dem Begriff nach heutigem Hörverständnis etwas Hehres, Künstlerisches, Elitäres mit. Man hat vermutlich Bilder im Kopf von Männern im Mittelalter (tatsächlich stammt das Wort aus dieser Zeit), die „irgendwas mit Leder“ machen, ohne Schadstoffe und Ausbeutung. Ein anderes englisches Wort fürs Handwerk ist Craft. Da liegt es nahe, dass wir bald alle Artisan-Weißbier trinken, wenn uns das Craftbier nicht mehr schmeckt. Ob das dem Bierbrauer und Buchautor Oliver Wesseloh gefallen wird, weiß ich nicht. Mit dem Begriff Craftbier hat er jedenfalls Probleme, nicht nur in der besonders umstrittenen halbdeutschen Schreibweise, wie er in seinem Buch Bier leben – die neue Braukultur mitteilt. Allzu leicht ließe sich das Schlagwort von finsteren Mächten instrumentalisieren. Er meint damit Großbrauereien, die den griffigen Begriff als bloße Marketingfloskel ihrer industriegefertigten Plörre aufs Etikett stempeln, um dann genüsslich den Preis zu erhöhen. Dabei ist es noch viel schlimmer gekommen: Längst wurde in Supermärkten Craft-Kaffee und Craft-Eistee in der Kunststoffflasche gesichtet. Dennoch möchte mir Wesselohs Gegenvorschlag, das Ganze ‚Kreativbier‘ zu nennen, nicht recht munden. Seit die sogenannte Kreativbranche, also die meist deprimierend unkreative Werbeindustrie, das Wort kreativ gekapert hat, ist es eigentlich nur noch mit sarkastischen Anführungszeichen zu bekommen: „Siehst du diesen bärtigen Glatzkopf in Schwarz mit Hornbrille und Applewatch? Das ist bestimmt ein ‚Kreativer‘.“

Als das Craftbier in Deutschland ankam, war ich erst mal so angetan von der Sache an sich, dass meine Schutzmechanismen gegen blöde Ausdrücke völlig versagten. Mir doch egal, wie das heißt, Hauptsache es schmeckt. Nüchtern betrachtet ist Craftbier wirklich kein tolles Wort. Aber selbst ohne die Werbeassoziation scheint mir ‚Kreativbier‘ zu aufgesetzt. Es scheint außerdem das zu befördern, was am Craftbier irgendwann nervt: Die Jagd nach immer verrückteren Experimentalgebräuen. Hat man sich in seinem neuen Hobby erst mal die Hörner abgestoßen, möchte man zurück zum goldenen Handwerk. Lieber ein richtig gut gemachtes Pils als den nächsten Wasabi-Holunder-Doppelstout. Also einfach eindeutschen als Handwerksbier? Das klingt wieder nach Handwerker, wir werden ihn wohl nicht los. Trinken Handwerker denn überhaupt Craftbier? Vielleicht brauchen wir die Unterscheidung gar nicht und trinken einfach, was uns schmeckt.

Storytelling ist kein Stahltank

Um noch einmal auf den Kunstmaler zurückzukommen (gottlob ohne uns vom Bier zu entfernen), der ganz alleine Künstler sein wollte. Ich bekam eine Ahnung, wie er sich fühlte, als ich Folgendes in einer Bierfachzeitschrift lesen musste:

„Dort Stahltanks zu lagern, wäre schönes Storytelling“, sagt der Brauerei-Chef.

Falsch. Storytelling wäre, zum Beispiel, das: Jemand denkt sich eine Geschichte aus, in der ausgedachte Figuren mit ausgedachten Konflikten konfrontiert werden, wobei die Konflikte im Verlauf der Geschichte aufgelöst werden oder auch nicht und die Figuren im Idealfall eine charakterliche Wandlung durchmachen. Das ist Storytelling. Ist es gut gelungen, ist es schönes Storytelling. Aber Stahltanks im Keller sind nur Metallgefäße im Tiefgeschoss, daran ändert selbst das verschwurbeltste Banaldeutsch der gedoptesten PR-Strategen nichts. Und das Fass davon, dass man statt ‚Storytelling‘ auch ‚Geschichtenerzählen‘ sagen könnte, wollen wir an dieser Stelle gar nicht erst aufmachen.

Noch mehr kreatives Storytelling habe ich für dieses Craftbuch kuratiert:Wie mir Diego Maradona half, ein besserer Autor zu werden

Klingt vielleicht komisch, aber ich habe mal in offiziellem Auftrag ein Konzept für einen TV-Mehrteiler über das Leben von Diego Maradona erarbeitet. Auftraggeber war ein Sportsender, der sein Kompetenzgebiet um fiktionale Formate erweitern wollte, damit in den kalten und ereignisarmen Monaten nicht immer die Abonnenten weglaufen. Ich hatte damals wie heute kein Interesse an Herrenfußball und wusste über Maradona nur: erst Fußball, dann dick.

Selbstverständlich nahm ich den Auftrag an, denn die allerwichtigste Regel beim Schreiben lautet: Sag immer ja. Bedingungslose Verfügbarkeit ist die halbe Miete, nahezu buchstäblich. Ich las mich durch Maradonas Leben und hatte bald ein differenzierteres Bild des Menschen, der mir vorher kaum mehr als eine tragische Witzfigur gewesen war. Dennoch: Seinem sportlichen und menschlichen Werdegang einen positiven Dreh abzugewinnen, wie es der Wunsch des Auftraggebers war, ohne allzu dreist lügen zu müssen (wie es ebenfalls dem Wunsch des Auftraggebers entsprach), war eine Herausforderung. Ebenso in seinem Leben und seiner Karriere Höhe- und Tiefpunkte zu identifizieren, die sich für eine episodische Erzählweise anboten. (Ich bin ganz entschieden nicht der einfältig-modernen Auffassung, dass Fernsehserien nichts anderes seien als überlange Filme mit kurzen Unterbrechungen). Für ein paar sehr intensive Tage und Nächte (so etwas muss ja am besten immer schon vorgestern fertig sein) war ich Maradona. Ich war noch nie zuvor Maradona gewesen, und dieses Arbeiten außerhalb aller meiner Wohlfühlbereiche war belebend, beängstigend und bereichernd. Die Serie ist natürlich – wie die meisten Serien – nicht zustande gekommen, doch der Sender war recht angetan und gab mir gleich den nächsten Auftrag. Dieselbe Chose mit einem Boxer, über den ich nicht viel mehr wusste als: erst boxen, dann beißen. Da war der positive Dreh noch ein wenig schwieriger zu finden, und ich wuchs noch ein bisschen mehr als Autor und Sportexperte. (Außerdem war es eine gute Gelegenheit, endlich meine Boxfilmwissenslücken zu schließen, und ich muss sagen: Ich verstehe nicht, was die Leute an Creed finden. „Armer Bubi boxt sich hoch“ ist eine Geschichte. „Reicher Bubi boxt sich runter“ ist keine. Zumindest keine, bei der ich mir auf den Knien vor dem Bildschirm alle Fingernägel abkaue.) Ungefähr zur gleichen Zeit arbeitete ich an einem größeren Projekt, von dem ich dachte, dass es mehr auf meiner Wellenlänge läge: eine Manga-Verfilmung über Killer-Cyborgs aus der Zukunft. Ganz meine Welt, meinte ich, schreibe ich mit links im Schlaf. Das Ergebnis kam allerdings nicht so gut an. Irgendwie flach, schleppend, unfokussiert, fand man. Es soll sogar gemurmelt worden sein, man könne sich gar nicht vorstellen, dass das dieselbe Type hingeschludert hatte, von der auch diese brillante Maradona-Geschichte war. Merke: Manchmal findet man seine Talente in genau den Ecken, in denen man ohne Überwindung gar nicht nachgeschaut hätte. Und so war mein erster Gedanke, als ich heute Morgen vom Tode Maradonas erfuhr: Ach, schade. Mein zweiter war natürlich, ob man nicht jetzt noch einmal über diese Serie verhandeln sollte. Das Leben geht schließlich weiter.Billy Idolish singt japanisch und Papa wird Illustrator: Gesprächsfetzen ohne Zusammenhang

Ich unterhalte mich gerne mit meiner Frau beim Fernsehen, sie hat oft interessante Schnurren zu teilen. Einmal, es ist schon her, sahen wir einen vielfach preisgekrönten Film eines vielfach preisgekrönten Regisseurs. Als eine vielfach preisgekrönte Schauspielerin auftrat, rief meine Frau hocherfreut: „Die kenne ich, die hat mal Pornofilme gemacht. Meine Mutter ist gut mit ihr befreundet. Ich habe früher oft mit der Tochter gespielt, wenn sie auf der Arbeit war.“ Da hatte ich gleich wieder ein gutes Thema für den nächsten Besuch bei Schwiegereltern.

Nicht ganz so spektakulär die Enthüllung von neulich. Wir saßen im Homeoffice und schauten Frühstücksfernsehen, als dort Aki Yashiro auftrat, ein Urgestein der Enka-Szene, also der japanischen Schlagervolksmusik. Sie ist 70, sieht aber aus wie gestraffte 50 (Abb. unten nicht aktuell).

- Gänsehaut-Garantie im Wohlfühlbereich

- Wenn Influencer suboptimal abholen

- Ich glaub, mein Storyteller kuratiert

- Shitstorm in der Komfortzone

Making of Kawaii Mania: Gegendarstellung

Glücklicherweise fehlt mir momentan die Zeit, die Making-of-Kawaii-Mania-Serie fortzuführen (das heißt nicht, dass sie nie fortgeführt werden würde). Allerdings habe ich gerade eine wichtige Information hereinbekommen, die nicht warten kann.

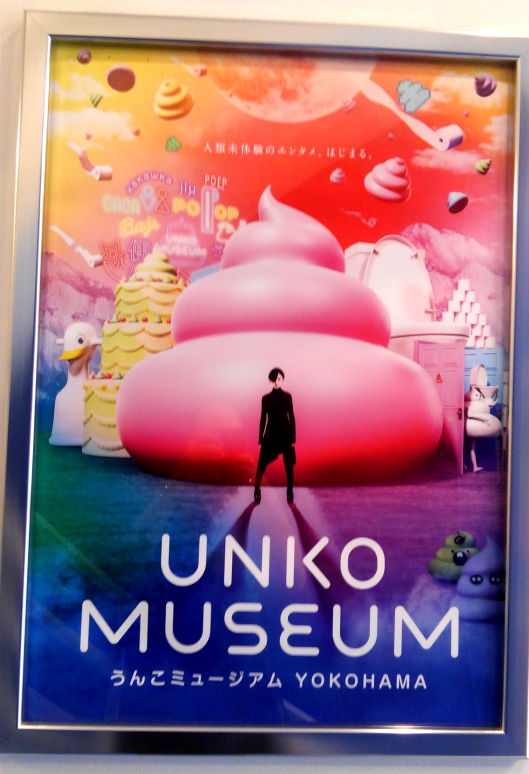

Mit ernstem Gesicht und Ton nahm mich meine fünfjährige Tochter heute beiseite: „Papa, ich habe mir noch einmal Kawaii Mania angesehen.“ „Das freut mich, Hana.“ „Da ist der Popo-Detektiv drin.“ „Ja, ich weiß. Vielen Dank, den hätte ich ohne dich gar nicht gekannt.“ „Aber der Popo-Detektiv ist nicht niedlich.“ „Nein?“ „Nein.“ Ende des Gesprächs.

Making of Kawaii Mania, Folge 2: Kuchen und Kartoffelsalat am laufenden Band

Ich muss gestehen: Ich kenne mich mit Kuchen nicht aus. Meine japanische Frau kennt mehr deutsche Kuchenbezeichnungen als ich. Wie jeder normale Mensch fotografiere ich zwar gerne Süßspeisen, aber mein Appetit in dieser Richtung hält sich in Grenzen.

Da ich kein Mitglied der internationalen Kuchenliebhaberszene bin, war es mir vor meinem Besuch des Maison Able Café Ron Ron in Harajuku nicht bewusst, dass es sich bei dem Lokal nicht etwa um einen Geheimtipp handelte, sondern um einen wohl recht bekannten Pilgerort. Als ich dort gegen 11 Uhr vormittags eintraf, wurde mir gesagt, das Café und die Warteliste seien fürs Erste voll. Ich bekam ein Ticket, das mich berechtigte, mich in zwei Stunden vor dem Eingang in die Schlange zu stellen. Toll, dachte ich, dann kann ich ja vorher noch ordentlich Mittag essen (siehe Folge 1). Genau das war natürlich mein Fehler. Ins Maison Able Café Ron Ron geht man nicht mal eben so nach dem Essen. Ins Maison Able Café Ron Ron geht man, um aus deren Kuchen-Flatrate das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis herauszuholen. Männer zahlen im Fließband-Kuchenparadies mehr als Frauen. Als ich das im Vorfeld meiner Frau erzählt hatte, meinte die, dass das den armen, benachteiligten Männern gegenüber ungerecht sei. Iwo, sagte ich, das ginge schon in Ordnung. Schließlich können Männer mehr essen als Frauen. Ich lernte: Generell vielleicht ja. Aber nicht Kuchen. Ich weiß nicht mehr, wie viele der kleinen Dinger ich geschafft habe. Es waren auf jeden Fall weniger als die, die die spindeldürren Mütter und kleinen Kinder, mit denen ich als einziger Mann die Tafel teilte, geschafft haben. Hier bin ich, wie man sieht, beim sechsten:

Making of Kawaii Mania, Folge 1: Harajuku

Gerne erinnere ich mich dieser Tage an die total 2019-mäßigen Probleme, die ich im letzten Sommer hatte: Ich konnte einfach keine anständigen Bilder für mein damals im Entstehen begriffenes Buch Kawaii Mania bekommen. Unanständige hätten es auch getan, aber selbst das war schwierig. Offizielle Pressevertreter relevanter Unternehmen konfrontierten mich mit langwierigen Verfahren, komplizierten Antragsformularen, furchteinflößenden Knebelverträgen oder der guten, alten kalten Schulter. Also löste ich das Problem auf total 2019-mäßige Weise: Ich verließ das Haus, stürzte mich ins soziale Gewimmel und knipste selbst. Gleich am ersten Tag ging mir dabei die Kamera kaputt, also machte ich es wie normale Menschen: Ich nahm das Mobiltelefon. Viele der Fotos kamen tatsächlich ins Buch. Etliche nicht. Eine kleine Auswahl der letzteren möchte ich in dieser Serie teilen.

Heute geht es erst mal ins Teenager- und Touristenviertel Harajuku, dort selbstverständlich in die Takeshita Dori.

Verliebt in einen Highlander 2: The Quickening

Filme aus den 80ern sind leider nie so herrlich, wie man sie gerne hätte, außer Highlander II: The Quickening. Ich weiß das, weil ich ihn gesehen habe, und zwar gestern Abend zum ersten Mal (bestimmt nicht zum letzten). Bevor jemand was sagt: Ja, der Film kam 1991 heraus. Kulturell sind Jahrzehnte allerdings nicht so trennscharf wie kalendarisch. Highlander II dürfte derweil nicht nur mental, sondern sogar kalendarisch ein 80er-Jahre-Film sein. Wahrscheinlich wurde er 1990 gedreht, dem zehnten Jahr der 80er (nicht dem nullten Jahr der 90er; so etwas gibt es gar nicht). Ich fand ihn gestern beim Scrollen (die Boomer sagen: Zappen), wollte nur vorm Schlafengehen kurz reinschauen, war von der ersten Kamerafahrt an angetan und blieb bis zum Schluss. Eine langweilige Minute erlebte ich währenddessen nicht.

Dass es mit uns so lange gedauert hat, hatte nichts mit empörter Fanpersonenwüterei meinerseits zu tun. Ein bewusster Boykott fand nie statt. Ich hatte seinerzeit lediglich gedacht: Das sieht irgendwie nicht ganz so gut aus, ich gucke es mir vielleicht später an. Und dann sind es halt knapp 30 Jahre geworden. Irgendwas ist immer.Natürlich hatte man zunächst gar nicht so schrecklich viel gesehen vom Film, bevor man den Film an sich sehen konnte. Wir hatten ja kein YouTube, damals, wir hatten nur Wetten dass…?. Das schaltete man ein, wenn man Ausschnitte brandaktueller Kinofilme sehen wollte. Schauspieler (also Christopher Lambert) setzten sich aufs Sofa und taten oscarreif so, als hätten sie gerade eben mal wieder in einem schwindelverursachenden cineastischen Meisterwerk mitgespielt, auf das sie stolz wie auf keines zuvor waren. Dann kam irgendein Ausschnitt, vermutlich der mit den fliegenden Skateboards, und anschließend versuchte irgendjemand irgendetwas am Geruch zu erkennen und der Beginn des Sportstudios verzögerte sich um eine Stunde oder zwei. Hatten sich der Lambert und der Tommy wieder verquatscht.

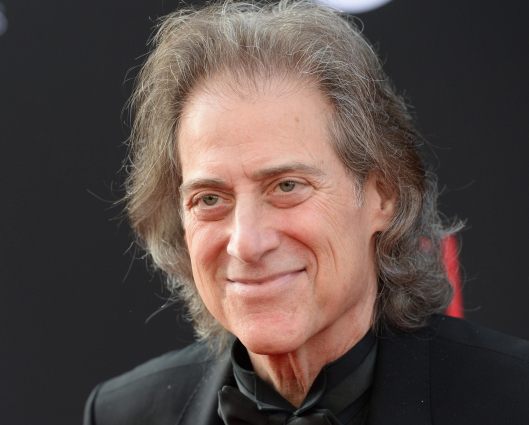

Die fliegenden Skateboards wurden schnell zu einem Sinnbild für die Sinnlosigkeit des Films. Rückblickend erschließt sich gar nicht mehr warum. Sind doch cool, die fliegenden Skateboards. Highlander II bietet wahrlich berechtigtere Ansätze zur Kritik, aber wer will schon Erbsen zählen, nach all den Jahren. Zunächst einmal ist es ein verdammt gutaussehender Bengel von einem Film. Bereits beim Anfang in der Oper dachte ich: Ein so schöner Film kann gar nicht so schlecht sein, wie alle sagen. Machen wir uns nichts vor; Optik ist bei Filmen schon die halbe Miete. Und optisch wird hier alles aufgefahren, was es in den 80ern gab: Halb offene Jalousien (oder halb geschlossene; je nachdem, ob man der Halb-offene- oder Halb-geschlossene-Jalousien-Typ ist), lasziv rotierende Ventilatoren, und dahinter jeweils blauweißes Gegenlicht mit ein bisschen Nebel. Man meint, jederzeit könnte Kim Basinger vorbeikommen, sich ‘nen Hut aufsetzen und es wunderbar finden (noch so ein Film, bei dem mir seit Jahrzehnten immer wieder was dazwischenkommt). Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, ist meine Liebe noch so stark wie gestern Abend; die Handlung allerdings bekomme ich nicht mehr ganz zusammen. Irgendwas mit Ozonschicht, und Michael Ironside ist böse (Schock!). Connor MacLeod ist zuerst alt und dann jung, weil nur junge Menschen die Welt retten können. Sean Connery hat schnell den Kopf wieder rangemacht und ist auch dabei. Immer wenn er auftritt, gibt es Dudelsackmusik, obwohl er im Film doch einen Ägypter spielt. Kleine Patzer kommen halt selbst in den besten Filmen vor. Ich bin übrigens der festen Überzeugung, dass Richard Lewis seine Rolle als Richard Lewis in der Sitcom Curb Your Enthusiasm an Christopher Lamberts Verkörperung des alten Connor MacLeod in Highlander II angelehnt hat. Ich habe leider kein Bild des alten Connor MacLeod zur Hand, aber eines von Richard Lewis immer im Portemonnaie:

Neben seinen vielen anderen Qualitäten ist Highlander II auch noch angenehm brutal. Sowas wird heutzutage gar nicht mehr gemacht, zumindest nicht im Wetten-dass-Mainstream. Die Einschätzung, Filme würden immer brutaler, muss auf eine Wahrnehmungsstörung zurückgehen. Vermutlich verwechselt man da was mit Fernsehen. Oder es liegt an diesem neumodischen Dolby-Atmos-Mist. Als wir uns neulich Die Eiskönigin 2 (ohne ‘Quickening‘) im Kino ansahen, musste ich meiner Tochter ungefähr zehn Minuten lang die Ohren zuhalten, bis sie sich einigermaßen an den unsäglichen Krach gewöhnt hatte. Darüber möchte ich mich nicht beschweren; mache ich gerne für meine Tochter. Ich möchte mich allerdings darüber beschweren, dass mir keiner die Ohren zugehalten hat.

Hinterher bat ich meine Tochter, mir kurz die Handlung des Films zusammenzufassen, weil ich sprachlich nicht immer ganz mitgekommen bin. Sie sagte: „Elsa hat die Haare offen und reitet ein cooles Pferd.“ Und so sollten wir auch Highlander II rezipieren: Connor hat die Haare offen und fliegt ein cooles Skateboard. Mir langt das.(Serviceteil: Ich habe diesen Film über die Streaming-Plattform Tubi gesehen, über die ich eines Tages beinahe zufällig gestolpert war. Seitdem hat sie mein Leben sehr bereichert. Ich kann gar nicht glauben, dass Tubi nicht bekannter ist, als es ist. Falls sich jemand fragt, wo all die chinesischen Kung-Fu-Filme der 70er, italienischen Endzeit-Barbarenfilme der 80er und amerikanischen Horrorvideopremieren der 90er hin sind: Sie sind auf Tubi, oft in erstaunlicher So-und-so-viel-K-Restaurierungsqualität. Netflix ist das reinste Ödland dagegen. Und was kostet der Spaß, möchten Sie wissen? Null Mark und null Pfennig! Hin und wieder kommt Reklame, aber nicht allzu oft. Während Highlander II sah ich nur zwei Spots (Wick Medinait und irgendwas mit Obama). Gegebenenfalls muss man zum Empfang etwas an der eigenen Standortbestimmung rütteln. Aber wenn ich das schaffe, schafft das jeder.)

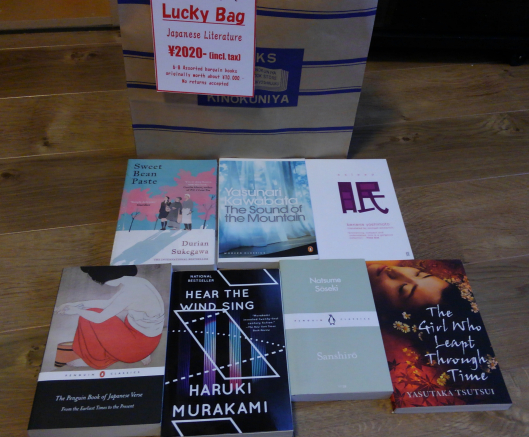

Wundertüten gibt es immer wieder

Letztes Jahr (gucken Sie hier) spazierte ich am dritten von eigentlich nur zwei Verkaufstagen in die internationale Kinokuniya-Buchhandlung in Shinjuku und hatte noch freie Auswahl zwischen mehreren Variationen der beliebten Neujahrswundertüten, in denen japanische Händler traditionsgemäß zum Jahresauftakt Überraschungssonderangebote zu Schleuderpreisen raushauen. Mein Anfängerglück nicht als solches erkennend, meinte ich, die Gerüchte um die Begehrtheit dieser Tüten seien stark übertrieben.

Also ahnte ich nichts Böses, als ich in diesem Jahr am Nachmittag des Erstverkaufstages mit betonter Lässigkeit ins Geschäft schlenderte. Diesmal wollte ich mehr als eine Tüte. Zwar habe ich von den Büchern aus der von vor einem Jahr bislang nur eines gelesen, aber darauf kommt es ja nun wirklich nicht an. Leider wird nur ein Beutel pro Nase ausgegeben. Deshalb hatte ich meiner Frau 2020 Yen zugesteckt und sie instruiert, sich ganz normal zu verhalten. Im Nullkommanichts würden wir den Laden mit zwei sogenannten Lucky Bags verlassen haben, und niemand müsse je erfahren, dass beide für mich bestimmt sind. Doch, Schockschwerenot, auf dem Wundertütentisch standen nur noch die Ausverkauft-Schilder. Auf Anfrage versicherte man uns, dass es am nächsten Tag eine weitere Chance gäbe, wir uns allerdings gefälligst recht früh, also vor Ladenöffnung, vor dem Haupteingang im Erdgeschoss einfinden sollten, so uns die Sache wichtig wäre. Abkürzungen über andere Zugänge seien nicht erlaubt. Wir fügten uns. Als wir um zehn vor zehn ankamen, warteten bereits ungefähr 20 andere auf ihr Glück.