Als sich vor ein paar Jahren die Band Suede wieder vertragen hat, hätte ich fast das getan, was ich normalerweise nur für Alte Meister der Schönen Künste tue: ein fremdes Land bereisen (genauer das England), um die Sache mit eigenen Augen zu sehen. Doch kam etwas dazwischen. War nicht schlimm, dachte ich vor ein paar Monaten, denn es kündigte sich ein Konzert in München an, was mit öffentlichen Verkehrsmitteln viel besser zu erreichen ist. Ich habe mir eine Karte kommen lassen und mich auf den 19. November gefreut.

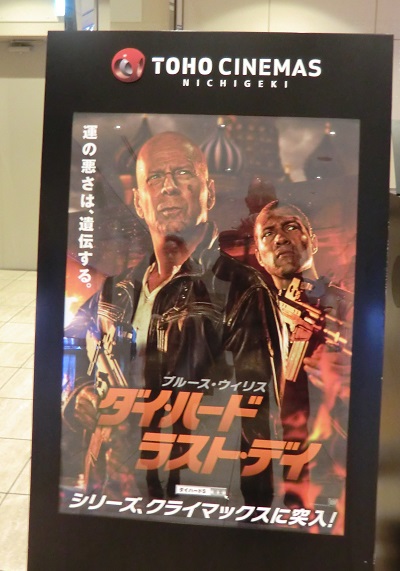

Ich freue mich immer noch auf den 19. November, aber zu Suede kann ich jetzt nicht mehr. Ich musste abwägen zwischen der besten britischen Band der Neunziger und dem seit Jahrzehnten bedeutendsten amerikanischen Gegenwartsautoren. Ich habe mich für Stephen King entschieden. Ausschlaggebend war in erster Linie Sentimentalität. Sentimentalität beflügelt freilich nichts besser als Musik. Suede indes gehört bei aller Hingabe nicht zu den Bands, die mir in meinen formativen Jahren die Tränen getrocknet haben (dafür kamen sie zu spät). Überhaupt habe ich sie richtig erst zu schätzen gelernt, als sie sich schon vorübergehend aufgelöst hatten. Zuvor war mir immerhin wohlwollend aufgefallen, dass sie einmal einen vage Twin-Peaks-haften Videoclip hatten machen lassen, was ich zwar nicht unbedingt originell, aber doch sympathisch fand. Ein Jahrtausend später holte ich mir ihr Singles-Albums Singles, hörte es mir an, faltete die Hände und betete: Lieber Gott, wenn du jemals alle Lieder von meiner Festplatte löschen solltest, bitte verschone diese! Eine Band erst nach ihrer hauptsächlichen Schaffensperiode kennenzulernen hat Vorteile. Man kann sich die Oliven (Rosinen mag ich nicht) rauspicken und muss nicht in schmerzhafter Echtzeit all die typischen Verfallserscheinungen mitbekommen, die immer klare Indikatoren für baldige Bandauflösungen sind (Stilwechsel, Umbesetzungen, Bartwuchs). Andererseits verpasst man auch das Gute, den Sturm, den Drang, die Protzpriviliegien, dass man das alles schon kannte, bevor „alle“ es cool fanden. Wenn die Zeiten vorbei sind, dass man jeden Morgen hinter der Indie-Dorfdisco in einer Bierlache auf hartem Asphalt aufwacht, ein gepiercetes Parka-Girlie mit verquollenen Augen an seiner Seite, verbindet man irgendwie keine guten Geschichten mehr mit Musik. Das Beste, was ich über Suede und mich erzählen könnte: Zu der Musik kann man gut joggen. Das klingt fast so läppisch wie: Zu der Musik kann man gut Auto fahren. Es wäre gelogen, würde ich behaupten, dass ich Menschen, die so etwas sagen, gewohnheitsmäßig die Freundschaft kündige. Tatsächlich funktioniert mein Instinkt so tadellos, dass ich mit ihnen gar nicht erst Freundschaft schließe. Ein bisschen hinkt der Vergleich zum Glück schon. Zwar mangelt es mir an eigener Erfahrung, doch könnte ich mir vorstellen, dass man sich beim Autofahren konzentrieren muss, auf die Straße achten, dass man ausnahmsweise keinen umbringt, zum Beispiel Jogger. Beim Sport hingegen kann man seinen Gefühlen freien Lauf lassen, auch mal ganz in der Musik aufgehen. Sie ist also beim Sport anders als beim Fahren keine bloße Hintergrundberieselung, sondern kann durchaus als Hauptsache en détail gewürdigt werden. Zumindest, wenn man es richtig macht. Man darf es mit dem Meister aller Sportmotivatoren halten: Mir fällt gerade ein: Etwas popwürdiger als die Gute-Musik-zum-Joggen-Anekdote ist vielleicht, wie ich einmal die traumhafte Suede-Ballade „Trash“ in einer Karaoke-Kabine in Takadanobaba gesungen habe. Wenn ich mich doch nur noch vernünftig daran erinnern könnte. Was in Karaoke-Kabinen in Takadanobaba passiert, bleibt in Karaoke-Kabinen in Takadanobaba.(Nachstellung, nicht ich in dem Video) Es gäbe für mich also keinen wirklich triftigen Grund, bei einem Suede-Konzert Schlüpfer zu werfen. Bei Stephen King hingegen werfe ich gerne Schlüpfer aufs Podium, wenn er am 19. November anlässlich des Krimi-Festivals in München lesen wird. (Ich habe übrigens vor, nächstes Jahr selbst dort zu lesen, auch wenn die Veranstalter noch nichts davon ahnen. Wahrscheinlich nicht im Circus Krone, eher in einem Thai-Sushi-Imbiss mit drei Plätzen. Dafür wird es wahrscheinlich auch unter 29 Euro pro Person kosten.) Meine erste Begegnung mit Stephen King hat so vieles bewirkt (bei mir), dass ich ganz genau weiß, wo ich anfangen muss. Ich war 14 Jahre alt und der Film Christine kam in die deutschen Kinos. Da ging es um ein Killerauto aus der Hölle, das musste ich sehen. Ich hatte mich zum Kinobesuch mit einem Jungen aus meiner Bande verabredet, nennen wir ihn Tom. Leider war der Horrorschocker ab 16 Jahre freigegeben. Die Kinokartenverkäuferin fragte uns: „Na, wie alt seid ihr denn?!“ Ich sagte wie aus der Pistole geschossen: „16!“, und blieb die Coolness selbst, bilde ich mir ein. Tom sagte: „Äh … äh… 16 …?“, und wurde rot wie eine Tomate. Wo er Tomaten noch nicht mal mochte. Wir haben also Christine an diesem Tag nicht gesehen. Stattdessen habe ich mir den Roman gekauft und danach war nichts mehr, wie es einmal war. Ich hatte nicht für möglich gehalten, dass derlei fesselnd von ganz normalen Menschen in der ganz normalen Welt erzählt werden konnte. Das Horrorauto war mir schnell völlig schnurz. Zuvor hatte ich nur Bücher gelesen, in denen es um Kampfraumschiffkommandeure oder prähistorische Barbaren ging. Stephen King und Stephen King allein führte mich von Jugendbüchern zu Erwachsenenbüchern, von Vergangenheits- und Zukunftsthemen zu Gegenwartsthemen, machte aus meinem unverbindlichen Interesse am Horrorgenre eine leidenschaftliche Liebe. Ich habe Christine bis heute kein zweites Mal gelesen. Gut möglich, dass es nicht Kings stärkstes Werk ist. Bei der qualitativen Durchnummerierung seiner Bücher, die in letzter Zeit ein besonders beliebter Feuilletonsport zu sein scheint, landet es meist auf den hinteren Plätzen. Man mokiert sich hin und wieder, King habe das Motiv des bösen Autos ein paarmal zu häufig bemüht. Das allerdings ist ein Denkfehler. Das Automobil ist schließlich der offizielle Transporteur des Amerikanischen Traumes, und das Aufzeigen des Alptraumhaften daran ist Stephen Kings Dauerthema, wie es das Dauerthema jedes anderen zeitgenössischen amerikanischen Autoren ist, der was auf sich hält. King hat im Laufe der Jahrzehnte ein paar Gurkenbücher geschrieben, also genau so wie Philip Roth oder John Updike, aber das Wiederverwenden von Motiven muss man ihm nicht vorwerfen, das ist eine zulässige literarische Praxis. Das Spukauto ist moderner und amerikanischer als das Spukhaus, das als Konzept inzwischen doch ein wenig zu 19. Jahrhundert, ein bisschen zu sehr Alte Welt ist. Das ist mehr Autoverteidigung, als Sie jemals wieder von mir hören werden. Eigentlich geht es darum: Wer also meine Suede-Karte haben möchte, soll sich melden. Die Person mit der rührendsten Geschichte gewinnt. Zuerst wollte ich zur Bedingung machen, dass die Geschichte Suede-Bezug haben muss. Allerdings haben Menschen mit rührenden Suede-Geschichten wahrscheinlich schon eine Karte und ich bin kein Unmensch. Es kann irgendeine Geschichte sein. Nur sputen müssen Sie sich, das alles findet schließlich schon nächste Woche Dienstag statt. Bonuspunkte gibt es für die Verwendung des Begriffs „Heiliger Bimbam“. Ich lese gerade parallel den Stephen-King-Roman Doctor Sleep und Ben Winters‘ famosen präapokalyptischen Krimi Der letzte Polizist, beide aus journalistischer Sorgfaltspflicht in der deutschen Übersetzung. Ich bin begeistert, dass beide Bücher den schon etwas in Vergessenheit geratenen Kraftausdruck „Heiliger Bimbam“ energisch zum Comeback befeuern. Bitte alle mitmachen. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen.