Ich blätterte unlängst in einer Zeitschrift, in der überwiegend von Büchern und ihren Verfassern die Rede ist. Ich blättere gerne in dieser Zeitschrift, auch wenn ich ihre bedingungslose Publikumsnähe mitunter ein bisschen feige finde. Wirtschaftlich habe ich Verständnis. Eines jedoch trübte mein Blättervergnügen, und zwar war es ein Satz wie dieser: „Er hat an seinem ersten Roman 12 Jahre lang gearbeitet.“

In derselben Ausgabe dieser Zeitschrift musste ich diesen Satz stolze dreimal lesen, in Variationen. Es war nicht immer „er“, es waren nicht immer „12“ und es war nicht immer der erste Roman. Doch es ging stets darum, dass jemand sehr, sehr lange an einem einzigen Buch gesessen hatte, es musste noch nicht mal ein sonderlich umfangreiches sein. Hierzu stelle ich fest: Niemand schreibt (oder arbeitet anderweitig) 12 Jahre (oder vergleichbar lange) an einem einzigen Buch. Wie solche Zahlen dennoch zustande kommen, möchte ich an einem Schwank aus meinem Leben verdeutlichen, ist schließlich mein Blog. Im Jahr 2003 schrieb ein Heftromanverlag einen Wettbewerb aus, bei dem man neue Serienkonzepte auf Diskette einreichen durfte. Ich hatte schon einmal in die Welt der Heftromanautoren hineingeschnuppert, war jedoch wieder rausgekommen, als ich einen richtigen Job gefunden hatte. Der füllte mich allerdings inzwischen künstlerisch-literarisch nicht mehr aus, deshalb dachte ich mir: So eine eigene Heftromanserie, das wäre doch was! Ich schrieb etwas zusammen, in dem alles vorkam, was es meiner Meinung nach im Heftroman noch nicht gab, was aber sehr angesagt war bei den jungen Dingern, zum Beispiel virtuelle Realität, Casting-Popstars, Kung-Fu und Riesenmonster, das alles in Videospieledramaturgie und mit Manga-Flair. Im Kern war es ein Abklatsch des Films eXistenZ, aber ich verkaufte es als ein Abklatsch des Films The Matrix, weil der publikumsnäher war. Ich gewann nur einen Trostpreis, und zwar einen dieser Trostpreise, die verhüllte Beleidigungen sind, nämlich einen Schreibratgeber. Habe ich natürlich nie gelesen. Gleichwohl tun angehende Autoren nicht unbedingt schlecht daran, den einen oder anderen Schreibratgeber zu lesen. Werden es mehr als zwei, fällt das allerdings in die Kategorie der Verzettelung. Von Seminaren, Vereinen und Online-Foren ist gänzlich abzusehen, sonst wird man nie fertig. Trotz des Affronts war etwas Wunderbares und Wundersames geschehen („zu viel Wunder für einen Satz“, stünde wohl im Schreibratgeber): Ich empfand etwas für mein Serienkonzept. Dabei war ich doch nur zynisch und analytisch vorgegangen und hatte Trendzutaten zusammengekloppt. Aber daraus war etwas geworden, was ich nicht mehr loslassen mochte. Ich begann, die ganze Sache noch mal zu überarbeiten, alles herauszunehmen, was ich nur aus Gefallsucht hineingetan hatte, und alles wieder hineinzutun, was ich mir zuvor aus Angst vor den Jugendschutzbestimmungen der Ausschreibung verkniffen hatte. Ich kam dabei vom Hundertsten ins Tausendste, kaufte mir sogar ein Grafik-Tablett, mit dem ich Zeichnungen der Charaktere anfertigte, nachdem ein befreundeter Grafiker das nicht nach meinen sehr präzisen, allerdings sehr schlecht formulierten Vorstellungen hinbekommen hatte (eine Warnung an alle Grafiker und Grafikerinnen: Bitte nie mit mir zusammenarbeiten). Weil ich gar nicht zeichnen kann, benutzte ich schließlich lediglich das Grafikprogramm, das an das Tablett gebündelt war, um Zeichnungen anderer Leute zu klauen und sie nach meinen Vorstellungen zu collagieren. Es war ja nur für Präsentationszwecke. (Man frage mich nicht, wie viele Seiten ich hätte vollschreiben können in der Zeit, die ich für die Pseudo-Zeichnerei vergeudet habe. Vermutlich könnte die ganze Saga längst fertig und verfilmt sein.) Bald war aus dem Endlosheftserienkonzept ein Fünf-Dicke-Bücher-Konzept geworden. Ich wusste selbst, dass ich das ohne monetären Anreiz sobald nicht ernsthaft angehen würde, also reichte ich es für weitere Wettbewerbe und Stipendien ein, manchmal wieder in Alternativ-Versionen, duckmäuserisch an Statuten angepasst. Es ergab sich jedoch weiterhin nichts Seriöses (Erfahrung gewonnen: Es gibt mehr unseriöse Wettbewerbe, als man das als junges Mädchen vom Lande angenommen hatte). Die direkte Verlagsakquise ließ ich erst mal außen vor, denn ich wollte diesem Traumprojekt die Chancen nicht versauen. Vielleicht war es noch nicht gut genug. Vielleicht waren die Zeichnungen noch nicht schön genug. Bei Wettbewerben kann man immer wieder vorlegen, bei Verlagen bringt es in der Regel nichts, wenn man einmal abgeblitzt ist. Sitze ich immer noch dran? Klar. Alle paar Monate fällt mir etwas Cooles ein, was dazu passen würde, und dann mache ich eine handschriftliche Notiz. Manchmal, zwischen zwei Projekten, nehme ich mir sogar die alten Dateien vor. Um weiterzuschreiben, muss ich natürlich erst mal erneut alles lesen, was ich vorher geschrieben habe, um wieder reinzukommen, und dann ist meine Zeit auch schon wieder um. In Schönschrift habe ich ungefähr 100 Seiten fertig, in Kladde ungleich mehr. Das ist zu viel, um einfach aufzugeben, und zu wenig, um ein baldiges Ende absehen zu können. Doch was wird in der Pressemitteilung stehen, sollte das Ende tatsächlich in Sicht kommen und der erste Band irgendwann erscheinen, sagen wir um der runden Summe Willen im Jahr 2020 (unwahrscheinlich, wohlgemerkt)? Genau: Das Buch, an dem er 17 Jahre lang geschrieben hat! Dabei müsste es eigentlich heißen: Das Buch, an dem er vor 17 Jahren zu schreiben angefangen hatte, woraufhin er es mehrfach verworfen und neu begonnen hat, stets mit mehrmonatigen, vielleicht sogar mehrjährigen Pausen dazwischen, in denen er etliche andere Dinge getan hat. Ist vielleicht etwas zu sperrig für einen Hashtag. Obendrein weiß ich gar nicht, welche Werbewirkungen sich Verlage und Autoren davon versprechen, mit solchen nichtssagenden Bruttozahlen hausieren zu gehen. Ist ein derartiges Hadern mit dem Manuskript nicht eher peinlich als bewundernswert? Und falls nein: Werden damit nicht völlig unerreichbare Erwartungshaltung bei den Lesenden geschürt? Ich hätte Angst, die sagten hinterher: „Also dieses Buch, an dem er 17 Jahre geschrieben hat, ist ja nun irgendwie auch nicht besser als die Bücher, die er in drei bis vier Monaten rausgehauen hat. Eher sogar im Gegenteil. Überhaupt hatte dieser ganze Cyberkitsch doch schon vor 20 Jahren reichlich Patina angesetzt. Schade, dass man hier nicht null Sterne geben kann!!!!“ Um ganz langsam wieder vom Persönlichen ins Allgemeine zu kommen: So, wie es mir geht, geht es auch denen, von denen stets behauptet wird, sie hätten so unglaublich lange an ihren Werken gearbeitet. Haben sie nicht. Sie haben in dieser Zeit viele andere Dinge getan, und das Schreiben lief irgendwie so nebenher. Ich habe in der Zeit, in der mein bislang unvollendetes Romanprojekt irgendwie so nebenherlief, nicht nur etliche andere (fertige) Bücher geschrieben, sondern bin vor allem meinem unliterarischen Broterwerb nachgegangen, in einer ganz bürgerlichen 40-Stunden-Arbeitswoche (ach, meistens waren es mehr, doch ich will mich gar nicht beschweren, schließlich habe ich als Revanche für die Überstunden häufig genug heimlich während der Arbeitszeit meine Bücher geschrieben). Die anderen Langzeitschreiber hatten vielleicht nicht das Glück, andere Bücher zwischenschieben zu können, aber auch sie werden anderweitig gearbeitet oder studiert haben, und das wird den Löwenanteil ihrer Zeit beansprucht haben. Anders geht es gar nicht, denn Schriftstellerei wird nicht in Monatsgehältern bezahlt; ansonsten würde jeder für jedes Buch zwölf Jahre brauchen. Ehe wir ein Thema weiterspringen: Das Serienkonzept, das seinerzeit den Wettbewerb gewonnen hatte, war irgendwas mit Werwölfen, wenn mich nicht alles täuscht. Werwölfe! Als hätte sich, mal ehrlich, jemals jemand für Werwölfe begeistern können! Hat’s nicht lange gemacht, die Serie. Wenn mich nicht alles täuscht. Es ist lange her. Ist man auf Facebook mit Schriftstellern befreundet, hat man nicht den Eindruck, dass die allzu viele Jahre über einzelnen Manuskripten sitzen. Melden sie sich zu ihrem Arbeitsfortschritt, melden sie sich mit Rekordsummen: „Heute Zeichen im hohen fünfstelligen Bereich! Abertausende Wörter vor dem Mittagessen! Unter 10 Seiten fange ich gar nicht erst an zu zählen!“ Niemand protzt damit, dass das Geschriebene besonders gut geworden wäre. Nur, dass es besonders viel geworden ist. Ich weiß, dass es auf die Menge nicht ankommt, und trotzdem bin ich häufig verunsichert und muss mir kleinlaut eingestehen: So viel schaffe ich nie oder nur in Ausnahmefällen. Dabei halte ich mich eigentlich für recht diszipliniert und produktiv, so ich nicht gerade Norovirus oder Besuch habe. Wobei: Besuch ist sicherlich immer lästig, aber so eine zünftige Infektion kann auch mal Motivationsmotor sein. Neulich haute ich trotz enormer Blümeranz elf Seiten an einem Tag raus, fast sogar an einem Stück, weil ich Angst hatte, am nächsten Tag könnte es mir noch schlechter gehen. Ging es aber nicht, tatsächlich ging es mir wieder fast richtig gut. Also machte ich einen Tag Pause und sagte mir: „Hab schließlich gestern elf Seiten geschrieben. Ich bin der King.“ Ich habe es derweil nicht auf Facebook hinausposaunt. Angesichts der ständigen Erfolgsmeldungen meiner Facebook-sog.-Freunde sage ich mir etwas verbiestert: „Gut, diese unverbesserlichen Vielschaffer haben in der Mehrheit auch keine Kinder. Die haben allenfalls Katzen, und Katzen sind Selbstbespaßer, nach allem, was man so hört.“ Kinder bringen mich gleich zum nächsten Einsatz der Phrasen-Polizei. Noch so ein Satz, den ich zwar nicht über, aber von Schriftstellern immer wieder in Variationen lese und höre: „Also, Kinder sind für mich grundsätzlich tabu!“ Das bekommen Interviewer gerne auf die höfliche Frage geantwortet, ob der Interviewte denn beim Verfassen seiner voyeuristischen, sensationsgeilen, blutrünstigen, menschenverachtenden Krimithriller überhaupt noch irgendeine Grenze des Anstands kenne. Für mich wäre eine solche Aussage grundsätzlich tabu. Nicht nur, weil sie vom selben alten Sprüchekalender abgerissen ist, an dem auch „Kinder sind was ganz Wunderbares!“, „Kinder sind ein Geschenk!“ und „Kinder sind unsere Zukunft!“ hängen. Sondern vor allem, weil sie eben nicht einfach besagt, dass sich der Autor dem Thema der Gewalt gegen Kinder literarisch nicht gewachsen fühlt (dafür hätte ich vollstes Verständnis). Vielmehr sagt der Autor damit, von einem hohen, selbstgebastelten moralischen Thron herab, dass er eine literarische Auseinandersetzung mit diesem Thema generell für anstößig hält. Und das ist Quatsch. Man kann sich auch äußerst unangenehmen Themen literarisch nähern (theatralischere Geister mögen rufen: Nein, man MUSS!). Man sollte nur eine gewisse Sensibilität walten lassen und aus einer ehrenwerten Absicht handeln.Aber mit einer solchen ist es halt häufig nicht weit her. Was nämlich der Kinder tabuisierende Autor des Weiteren sagt, ist, dass er tote und misshandelte Kinder für nicht allzu unterhaltsam hält. Man mag ihm beipflichten, der Umkehrschluss jedoch ist entlarvend: Ermordete, zerstückelte, zertrümmerte, in jeder nur erdenklichen Hinsicht an Leib und Seele geschändete Erwachsene hält er durchaus für gute Unterhaltung. Und nur auf Unterhaltung kommt’s ihm an (das wird er in Interviews ebenfalls gerne zu Protokoll geben).

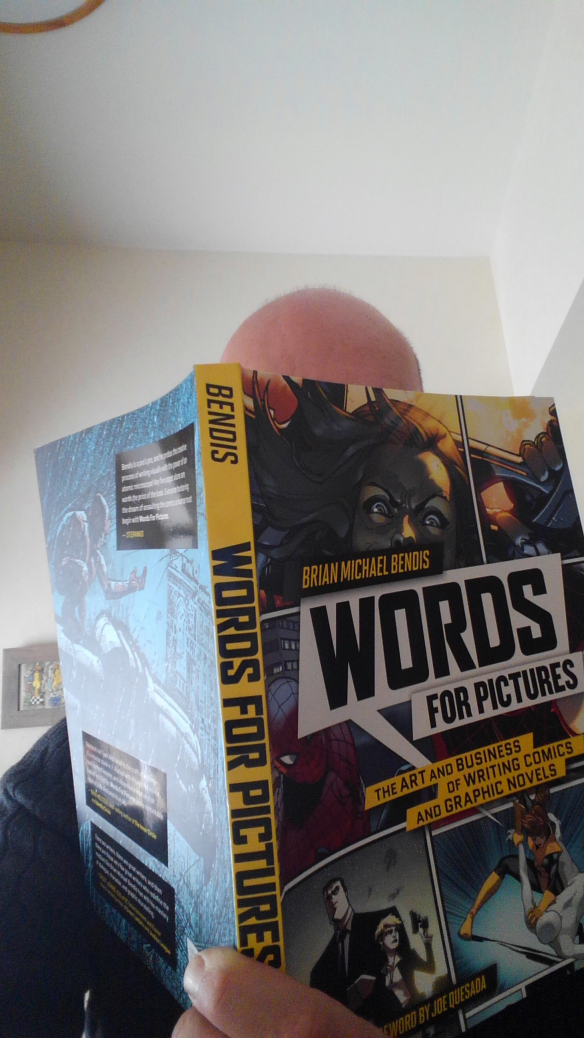

Reine Unterhaltung gibt’s aber auf Erden nicht, und wenn ein Autor nicht mal so viel begriffen hat, dann muss man ihn auch nicht lesen. Und diesen Beitrag muss man nun ebenfalls nicht mehr lesen, denn er ist vorbei. Geheime Szene nach dem Abspann Und jetzt geht er doch noch weiter. Mir ist nämlich gerade eingefallen, wie ich mein Dauerprojekt retten kann. Ich fange einfach noch mal ganz von vorne an, in einem anderen Medium.

Lieber Andreas, nachdem ich minutenlang gelesen und sekundenlang nachgedacht habe , fällt mir spontan das zur Geschichte ein:

Aha ?!

Allerliebste Grüsse aus der Schweiz

Marina