Das Schöne am japanischen Neujahrsfest ist, dass tagelang alles stillsteht und nichts aufhat. Wenn man den Heimaturlaub so koordiniert, dass man direkt von den deutschen Weihnachtsfeiertagen ins japanische Neujahr schlittert, hat man knapp zwei Wochen süßen, zwangsverordneten Nichtstuns. Zeit für Andacht, Schnaps, Lego-Friends-Wohnmobile zusammenbauen, und dann gleich wieder Schnaps.

So richtig stimmt es natürlich auch nicht, dass in Japan dieser Tage gar nichts aufhat. Schließlich müssen die traditionellen Neujahrswundertüten verkauft werden, international bekannt als Lucky Bags. Also Beutel mit Überraschungsqualitätsprodukten zu Schnäppchenpreisen. Ich wollte dieses Jahr unbedingt die von meinem bevorzugten Büromaterialienhändler Smith/Delfonics haben, denn ich hatte von Leuten gehört, die von Leuten gehört hatten, dass diese Lucky Bags sich besonders lohnten. Ganz genau konnte es keiner sagen, denn keiner hatte je eine abbekommen.

Ich auch nicht. An zwei verschiedenen Tagen habe ich es versucht, Pustekuchen. In den Schnickschnackgeschäften Loft und Tokyu Hands versuchte ich mein Glück ebenfalls, dort wurden die Tüten allerdings nur in Abteilungen angeboten, die mich nicht interessierten. Die Wein-Beutel diverser Luxussupermärkte lockten mich, doch ich widerstand. Die Preise waren gut für japanische Verhältnisse, aber im internationalen Vergleich nach wie vor nicht tragbar. Besonders wenn man gerade aus dem Billigweinland Deutschland zurückgekehrt ist.

Heute Morgen hatte es dann doch noch geklappt mit dem Tütenerwerb, in der internationalen Kinokuniya-Buchandlung in Shinjuku. Die hatte ich fast vergessen. Obwohl, wie könnte ich sie jemals vergessen?

(Ich weiß, dass ich gar nicht so heiße. Der Fehler wurde allerdings inzwischen nach einem anonymen Tipp meiner Frau korrigiert.)

Ich hatte am Morgen extra einen kleineren Kaffee als sonst getrunken, um Punkt 10 auf der Rolltreppe zu sein. Ich griff mir gleich vier Tüten: Literature, Japanese Literature, Sci-Fi Fantasy und Mysteries. Kürzer gesagt ließ ich nur zwei Tüten stehen: Self-Help und Love Stories. Bislang ist mir kein gewohnheitsmäßiger Leser von Selbsthilfebüchern untergekommen, der ein überzeugendes Plädoyer für deren Wirksamkeit gewesen wäre. Zum sogenannten Romance-Genre war ich stets um dieselbe Offenheit bemüht, die ich von anderen gegenüber der Kriminalliteratur einfordere. Hat langfristig aber nicht geklappt. Zuletzt las ich einen Romantiktitel an, der selbst im gefürchteten Feuilleton einer amerikanischen Edeltageszeitung lobend besprochen worden war. Im begleitenden Interview mit der sympathischen Autorin hatte diese ein paar durchaus vernünftige Dinge gesagt.

Herrschaftszeiten, mein ganzes Leben habe ich kein Buch so schnell zurückgehen lassen. Wenn das das Sahnehäubchen des Genres war, wollte ich mich mit den Krümeln gar nicht erst befassen. Für mich bitte keine Liebesgeschichten mehr, vielen Dank.

Selbst wenn ich auch die verschmähten Tüten zur Kasse geschleppt hätte, ich hätte sie wieder zurückgelegt. Denn die freundliche Verkäuferin erklärte mir, dass es ihr sehr leidtäte, aber: nur eine Tüte pro Nase.

Ich wurde zweimal puterrot vor Zorn. Zuerst wegen dieser kleinlichen Regel (Es sind doch sechs Kategorien! Sechs Tüten pro Nase würde ich ja noch verstehen!), dann wegen mir selbst. War ich etwa zu einem raffgierigen Black-Cyber-Friday-Geiz-ist-geil-Schnäppchenjäger geworden?

Ich behielt lediglich die Sci-Fi-Fantasy-Tüte, weil ich in diesen Gattungen am meisten Hilfe benötige. Ich habe schon versucht, mir selbst zu helfen, jedoch nur mit mäßigem Erfolg. Vielleicht aus altersbedingter Rührseligkeit würde ich gerne mal wieder diese Genres meiner Kindheit lesen, allerdings finde ich da nüscht. Zumindest in der Science-Fiction; in der Fantasy hat mir zuletzt doch einiges gefallen. Lian Hearn, V. E. Schwab, Fonda Lee. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch Männer Fantasy schreiben. Wäre mir auch egal.

Nun sagt sich der gewiefte Japan-Kenner: „Wie kann das denn angehen, dass der Laden seine Kunden mit einer Tüte durch die Straßen laufen lässt, an der dick und fett ein Schild hängt, auf dem steht, was drin ist? Wo doch sonst sogar einzelne Bücher gleich an der Kasse mit einem neutralen Umschlag verkleidet werden.“

Raffinierter Trick: Die flinken Finger des Personals drehen das Schild einfach um:

Im Beutel war ein weiterer Beutel:

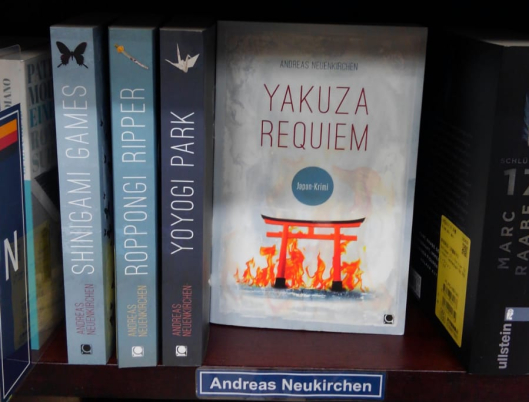

Sowie diese Bücher:

Leider fehlte mir heute Mittag die Zeit, alle Bücher zu lesen, deshalb hier nur kurz meine Erwartungen, Ängste und Hoffnungen:

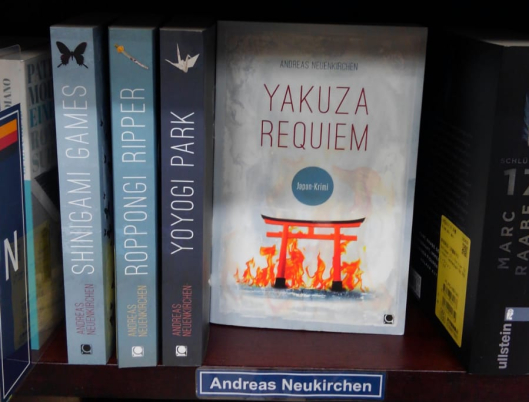

Artemis von Andy Weir: Gutes drüber gehört, weiß nicht mehr genau was. Von der Verfilmung eines anderen Buches desselben Autors,

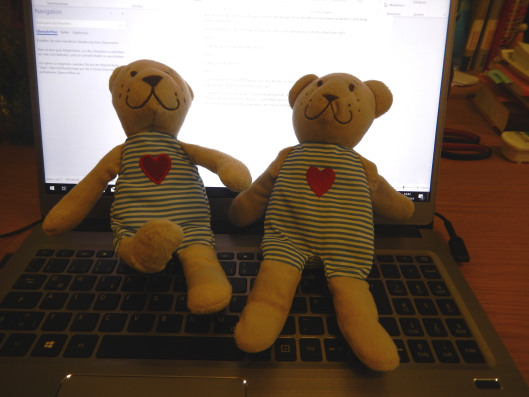

Der Marsianer, ist mir positiv in Erinnerung geblieben, dass darin derselbe Ikea-Teddy vorkommt, den meine Tochter doppelt hat. Wenn Hollywood weder Kosten noch Mühen scheut, dann ist das Ergebnis reine Magie.

A Knight of the Seven Kingdoms von George R.R. Martin. Sympathischer Typ, dieser Martin, mit seinem Hut, seinem Bauch und seiner lässigen Einstellung zu Abgabeterminen. Mit

A Game of Thrones bin ich allerdings nie warm geworden, in keinem Medium. Vor

knapp drei Jahren nicht und später ebenfalls nicht. Ich habe offiziell aufgegeben.

The Godwhale von TJ Bass. Erster Satz des Klappentextes:

Rorqual Maru was a cyborg – part organic whale, part mechanised ship – and part god. So fühlt sich sicherlich jeder mal. Gekauft. Geht ja nun auch nicht mehr anders.

The Three-Body Problem von Cixin Liu. Das habe ich natürlich schon auf Deutsch gelesen, hinterm Mond lebe ich schließlich nicht. Die große Ausnahme bei meinen fruchtlosen Versuchen, mich wieder mit der Science-Fiction anzufreunden. Ich fand es allerdings nicht nur einfach großartig, sondern auf so viele verschiedene Arten großartig, dass ich mich fast ein bisschen sträube, es als Science-Fiction zu bezeichnen. Huch, dass ich mich mal so Science-Fiction-feindlich äußern könnte, hätte ich selbst nicht gedacht.

The Grace of Kings von Ken Liu sagt mir nichts, aber dafür sind Wundertüten ja da. Mir ist nicht entgangen, dass dieser Autor auch der Übersetzer des zuvor genannten Buches ist. Ulkiger Zufall oder ein kompetenter Tütenpacker mit verschmitztem Witz?

Children of Time von Adrian Tchaikowsky. Das Lob von Peter F. Hamilton auf dem Cover lässt mich befürchten, dass es sich hierbei um die Art von Science-Fiction handelt, in der detailliert beschrieben wird, wie genau die Antriebe all der Raumschiffe funktionieren, die da so rumfliegen. Das interessiert mich eher nicht die Bohne. Bei Science-Fiction interessieren mich vor allem gesellschaftspolitische Spekulationen und Schießereien mit Laserpistolen.

Saint Odd von Dean Koontz, dem alten Schweden. Seit es Netflix gibt, habe ich den Film

Odd Thomas auf meiner Guckliste, nur leider guckt man nie die Filme von seiner Guckliste. Koontz jedenfalls war mir stets so etwas wie ein minderer Stephen King, was nicht ganz so böse gemeint ist, wie es vielleicht klingt. Manchmal mag man schließlich Corman lieber als Fellini.

Letztendlich bin ich sehr zufrieden mit meiner Wundertüte und finde es auch nicht mehr schlimm, dass ich die anderen drei nicht kaufen durfte. Dadurch hatte ich noch genügend Bares, um im Gemischtwarenladen in die Krankenkasse einzuzahlen, was ich um ein Haar vergessen hätte. Darüber sollte mal jemand ein Selbsthilfebuch schreiben, dass man das nicht immer vergisst. Würde ich aber wahrscheinlich nicht lesen.