Es ist schon eine Weile her, dass ich zum letzten Mal bei einem Konzert war, bei dem vorne Teenager kreischen und Ärmchen in die Luft recken, während hinten der erziehungsberechtigte Fahrdienst wartet und milde lächelt. Über eine Woche ist das schon her. Da war nämlich das Konzert von Miyavi, einem jungen japanischen Gitarrengott, wenn auch kein Songwritergott, der in Japan in erster Linie dafür bekannt ist, dass er im Ausland bekannt ist.

So fürchterlich bekannt scheint er im Ausland auch nicht zu sein, der mittelkleine Münchner Austragungsort war mit etwas gutem Willen gerade mal zu einem Drittel gefüllt. Rein akustisch war davon aber nichts zu merken, der harte Kern machte einen Krach wie ausverkauft und überbucht. Miyavi selbst war auch nicht leise, aber es war doch das Gekreisch der Anerkennung und Wertschätzung, das noch außerhalb der Halle in einigen hundert Metern Entfernung gut zu hören war, und mich nach langem Herumirren aufgrund altersbedingter Orientierungslosigkeit doch noch mit leichter Verspätung zum Konzert finden ließ, das offenbar mit löblicher japanischer Pünktlichkeit begonnen hatte.

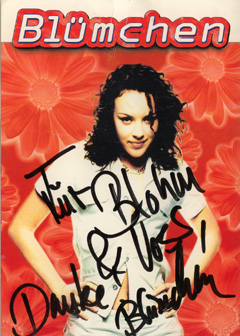

Dass man mich hier als zahlenden Konzertbesucher aus freien Stücken und ohne minderjährige Begleitung nicht für voll nahm, machte man mir bereits beim Einlass unmissverständlich klar. Niemand wollte meine Karte sehen. Aber ich bestand erstens auf Kontrolle der Eintrittskarte, zweitens auf Durchsuchung meiner Herrenhandtasche. Auch alte Menschen haben ein Recht auf Schikane! Nur weil wir nicht mehr so glänzendes Haupthaar haben wie Miyavi gehören wir längst nicht aufs gesellschaftliche Abstellgleis! Billige Spötter könnten anmerken, dass das Konzert nicht nur wegen der hysterischen Stimmung voller als tatsächlich wirkte, sondern dass die Größe von Miyavis Ego ebenfalls nicht wenig Raum einnahm. Dazu sage ich in spöttischem Tonfall: „Was?! Ein Rockstar mit einem gesunden Selbstbewusstsein?! Was fällt dem ein! Der bringt noch die ganze Rockmusik in Verruf!“ Miyavi beherrscht die einstudierte Mischung aus großen Gesten und Tuchfühlung, die ich von einem Rockstar erwarte. Rockmusik ist in erster Linie Unterhaltungs- und Dienstleistungsgewerbe, die Revolution ist spätestens seit Elvis‘ erster Goldenen Schallplatte vorbei (1956, für 1.000.000 mal ‚Don’t Be Cruel‘, heute braucht’s weniger), allerspätestens seit ‚Muss i denn zum Städele hinaus‘ (1960). Nichts ist furchtbarer als sauertöpfische Authentizitätsrocker, die meinen, sie müssen so vor ihr Publikum treten, wie sie sich gerade fühlen, in der Annahme, sie spielten die Musik für sich und nicht für die zahlenden Gäste. Nein, sie müssen sich gefälligst zusammenreißen und ihre Arbeit machen, und zwar mitreißend und gut, sonst gehe ich das nächste Mal zu jemand anders. Ein Anlageberater sagt sich ja hoffentlich auch nicht: „So, heute ist mir eine Laus über die Leber gelaufen, da gebe ich aus Authentizitätsgründen mal eine schlechte Anlageberatung. Rock’n’Roll!“ Miyavi liebt sein Publikum aufrichtig. In dem Sinne, dass er es aufrichtig liebt, Publikum zu haben. So muss das sein, da erwidere ich die Liebe gerne. Natürlich nicht in erster Reihe, sondern hinten mit den Eltern. Also, nicht mit meinen Eltern. Aber ich denke sogleich an sie, denn sie standen auf ganz ähnlichen Plätzen vor vielen Jahren, während ich vorne zu Nena oder Extrabreit voll abmoshte. Drolliges Detail am Rande des Geschehens: Heute werden der ehrenwerte Extrabreit-Sänger Kai Havaii und ich in literarischen Belangen von derselben Agentur vertreten. Das hätte ich mir damals, als kleines Mädchen aus der Vorstadt mit einem Nasenring aus Phosphor, auch nicht träumen lassen. Ich erinnere mich gerne an die Konzerte von vor 20 Jahren und an das von letzter Woche (an letzteres etwas besser, noch). Andere haben auch schöne Erinnerungen. Mein liebster Youtube-Kommentar zum Miyavi-Konzert: …. außerdem hab ich seine spucke in den mund bekommen^^…. Da zeigt sich, dass junge Menschen gar nicht so verzogen sind, wie vielfach angenommen wird. Auch mit kleinen Dingen kann man ihnen eine Freude machen. Zwischen meiner eigenen Ärmchen-reck-Phase und dem Miyavi-Konzert war wohl das einzige ähnliche Ereignis, dem ich beiwohnte, ein Blümchen-Konzert in den Neunziger Jahren, das ich mit journalistischem Auftrag besuchte. Ich kam als blasierter Gästelistenschnorrer, ich ging als stolzer und glücklicher Besitzer einer selbst bezahlten ‚Blümchen‘-Wollmütze. Auftritt und Privataudienz hatten mich restlos von Fräulein Blümchens Qualitäten als Mensch und Entertainer überzeugt. Ich hoffe dennoch, dass Blümchen, die heute unter dem Pseudonym Jasmin Wagner schauspielert, mit einem Comeback noch mindestens bis 40 wartet, um es für alle interessanter zu machen. Ich würde jedenfalls kommen, mit meiner Mütze. Ich habe sie noch irgendwo, finde sie aber gerade nicht, weil ich kürzlich aufgeräumt habe. Dies hingegen habe ich natürlich immer griffbereit:

(Warum dort „Für Blohm & Voss“ steht, ist eine lange Geschichte, deren Erzählung auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss.)

Eines verbindet Blümchen und Miyavi über die unübersehbare äußerliche Ähnlichkeit hinaus: Es macht Spaß ihnen dabei zuzusehen und zuzuhören, wie sie auf der Bühne das tun, was sie am besten können. Bei Miyavi ist das Gitarrespielen, bei Blümchen habe ich vergessen, aber da war etwas. Miyavi ist ein so exzellenter Gitarrist, dass es nicht weiter stört, dass seine Songs kompositorisch und lyrisch Quatsch sind. Entscheidend ist, wie es hinten rauskommt. Der Ton macht die Musik. Ich würde jederzeit wieder zu einem seiner Konzerte gehen. Ob ich mir je wieder eines seiner Alben besorgen würde, würde ich mir zweimal überlegen, und es dann wahrscheinlich doch tun, wie ich mich kenne. Eine Mütze habe ich mir diesmal nicht gekauft, aber ein T-Shirt. Freilich trage ich es nur beim Sport, also fast nie. Mein gespanntes Verhältnis zu beschrifteter Bekleidung thematisierte ich bereits in meinem Aufsatz Judas rennt über meine spät erblühte Liebe zum Dauerlauf. Weil zitieren einfacher ist als neu formulieren: Für obenrum habe ich beschlossen, meine alten Bandshirts aufzutragen. Obwohl das eigentlich hochgradig inkonsequent ist. Ich habe mir im Alltag nicht viele modische Regeln auferlegt, ganz bestimmt nicht. Vielleicht im mittleren zweistelligen Bereich, würde ich sagen, konservativ geschätzt, um mal eine Hausnummer zu nennen. Und bei den meisten lasse ich auch mal Fünfe gerade sein, wenn gerade keiner guckt. Aber bei allem Laissez-faire, zwei Bekleidungsregeln erlauben keinen Interpretationsspielraum und müssen unbedingt in jeder Situation befolgt werden, auch beim Sport und auf dem Sterbebett:- 1. Männer über 12 tragen keine kurzen Hosen.

- 2. Männer über 22 gehen nicht beschriftet aus dem Haus.

Für den Sterbebettfall muss man zwar nicht zwangsläufig aus dem Haus gehen, aber Sie wissen schon, wie es gemeint ist. Wie ein Cowboy bevorzugt in seinen Stiefeln stirbt, möchte ich gerne in langer Hose entschlummern, sobald es an der Zeit ist. Und nach Möglichkeit nicht in einem T-Shirt, auf dem steht: New Model Army 51st State Tour 1987.

(Zitat Ende. Zitiert nach mir selbst, da kann mir keiner was.) *** Erstaunlich, wie schnell man Kreisch-Konzert-Verhältnisse trotz langer Abstinenz wieder als Normalzustand wahrnimmt. Anfangs dachte ich noch mit leicht distanzierter Elternmeinung: Wenn dieser Miyavi zwischen den Songs auf die Gitarre boxt, kreischen dann alle, weil sie daran wirklich erkennen, welches das nächste Lied ist, oder kreischen die bloß, weil er auf die Gitarre geboxt hat? Aber bald war mir wieder eingefallen, dass das egal ist. Ein paar Tage später besuchte ich das Münchner Konzert von Anna Calvi, bei dem Anna Calvi erwartungsgemäß die Jüngste war. Es ist nicht bedeutungslos, dass mir das Calvi-Album als große, schwarze Kunststoffschallplatte vorliegt, das von Miyavi als ungreifbarer Download. Das Konzert war gut, die Stimmung auch, dann geschah das Unfassbare: Frau Calvi trank einen Schluck Wasser (direkt aus der Flasche, so sind die jungen wilden Dinger), und irgendwas fehlte. Da fiel es mir ein: Wieso kreischt denn keiner?! Sie hat doch einen Schluck Wasser getrunken! Und da wiederum fiel mir ein: Ach ja, ich bin hier ja der einzige Teenie. Meiner strikten Ablehnung der Hobbyfilmerei bei Konzerten habe ich gut versteckt in einem überlangen früheren Beitrag Luft gemacht. Weil wir Menschen vom Planeten Erde aber so wunderbar widersprüchliche Naturen sind, habe ich kein Problem damit, hier die Hobbyfilmerei eines anderen zu klauen: P.S.: Ich wollte es eigentlich geschmeidig in den Text einfließen lassen, aber man wird vergesslich mit dem Alter: Ich danke sehr herzlich der Leserin, die mich auf die Miyavi-Tour überhaupt erst aufmerksam gemacht hat. Sie weiß, wer sie ist, wenn sie noch nicht so vergesslich ist, wie ich es bin. Und ich wünsche weiterhin alles erdenkliche Gute.