Hatte ich ganz vergessen zu erzählen: Weil es eines Abends beim Stammtisch der Deutsch-japanischen Gesellschaft in Bayern so gemütlich war, habe ich mich breitschlagen lassen, fortan eine Kolumne für das Vereinsblatt Kaiho zu schreiben. Und irgendwann werde ich auch Mitglied, versprochen.

An dieser Stelle werde ich die Kolumnen mit Zeitverzögerung zweitverwerten. Immer dann, wenn es im Heft eine neue zu lesen gibt, darf alle Welt hier einen Blick auf die alte werfen. Im aktuellen Kaiho lesen geneigte Mitglieder dieser Tage die neuesten Folge Die verschuldeten Idole von Galapagos.

***

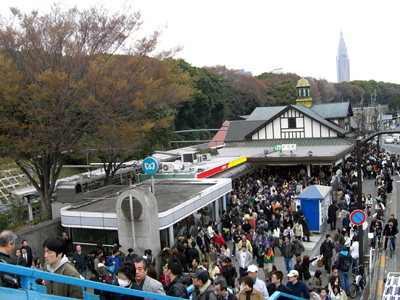

Vor ein paar Jahren verbrachte ich einige Nächte in einem Hotel in Ikebukuro. In einer dieser Nächte bezeugte ich, wie eine verhältnismäßig junge Dame mit karibischem Teint, einem roten Glitzerkleid und einem passenden Hut mit beeindruckender Krempe an die Rezeption trat. Sie wirkte ein bisschen, als sei sie gerade frisch aus dem New Yorker Studio 54 herausgetreten, und sie fragte die Rezeptionistin, wo man hier nach der besten Clubbing-Gelegenheit suchen müsse.

Die Rezeptionistin geriet daraufhin gehörig ins Schwimmen. Das mochte ganz unterschiedliche Gründe gehabt haben. Vielleicht war gerade Clubbing gerade ihr Kompetenzgebiet nicht. Vielleicht nahm sie das „hier“ zu lokal, schließlich ist der Glanz von Ikebukuro als Ausgeh-Ort schon fast so lange verblasst wie der des Studio 54 (das stört freilich nicht, wenn man den ganz besonderen Schimmer verblassten Glanzes zu schätzen weiß). Vielleicht hatte sie bei ihrem Hadern aber auch nur die Gesetzeslage im Sinn. Dann hätte ihre Antwort mit einem Blick auf die Uhr lauten müssen: „Ach, das lohnt jetzt sowieso nicht mehr. Gehen Sie lieber morgen gleich nach dem Abendessen los.“

Das Motto der Stadt, die niemals schläft, entlehnen Anhänger diverser Großstädte überall auf der Welt regelmäßig vom rechtmäßigen Besitzer (New York) und veredeln damit ihre eigenen Lieblingsstädte. Ich habe nicht selten gehört, wie das unüberlegt sogar über die japanische Hauptstadt gesagt wurde: Tokio – die Stadt, die niemals schläft. Dabei wäre ein viel passenderer Slogan: Tokio – die Stadt, die ziemlich früh zu Bett geht. Oder falls es unbedingt schlaflos klingen muss: Tokio – die Stadt, die früh aufsteht und keinen Mittagsschlaf braucht. Wenn allerdings in anderen Weltstädten das Nachtleben vornehm spät beginnt, müssen Tokios Nachtfalter schon wieder die Flatter machen. Denn Aufgrund eines Gesetzes, das im Nachkriegsjapan der Prostitution Einhalt gebieten sollte, darf in japanischen Clubs ohne Sondergenehmigung nur bis Mitternacht getanzt werden. Also eine Zeit, zu der westliche Clubber erst so langsam anfangen, sich die Schuhe zu schnüren.

Inzwischen glaubt kaum mehr jemand, dass Tanzen die Einstiegshandlung zur Prostitution ist, doch das Gesetz blieb bestehen. Vermutlich, weil es einfach vergessen wurde. Jahrzehntelang hatte sich niemanden daran gestört – in den Clubs wurden die Nächte durchgetanzt, die Justiz hatte Wichtigeres zu tun. Seit einigen Jahren aber hat man wieder ein strengeres Auge auf das veraltete Spättanzverbot. Um Ruhestörung zu unterbinden, sagt die Polizei. Weil anständige Clubs leichter zu maßregeln sind als unanständige Rotlichtbetriebe, mutmaßen Polizei-Skeptiker. Es ist durchaus keine Unmöglichkeit, eine Sondergenehmigung zu bekommen. Doch das wollen die meisten Club-Betreiber nicht, denn damit würden sie automatisch den fuzoku eigyo zugerechnet, einem dehnbaren Sammelbegriff für irgendwie anrüchige Erwachsenenunterhaltung. Es wäre wie ein Eingeständnis, dass das Gesetz doch irgendwo recht hat.

Immerhin, inzwischen bröckelt die Rechtslage. Eine baldige Reform ist sehr wahrscheinlich, schon jetzt gibt es kreative Wege der Umgehung. Seit 2013 werden Techno-Udon-Partys immer beliebter. Dabei wird gemeinschaftlich der Teig für Udon-Nudeln geknetet, mit Füßen, auf einer Tanzfläche, zu Techno-Beats. Das darf bis spät in die Nacht gehen, denn gegen nächtliche Speisezubereitung gibt es kein Gesetz. Selbstverständlich werden die Nudeln am Ende der Veranstaltung sofort zubereitet und verspeist. Tanzen beziehungsweise Kneten macht halt hungrig.

Trotz juristischem Entgegenkommen und kreativen Umwegen wird Japan in Sachen Club-Kultur wohl noch einige Zeit Entwicklungsland bleiben. Kurios, wenn man bedenkt, wie meilenweit Japan in anderen Aspekten der Popkultur und des modernen Lebens die Nase vorn hat.

Selbst wenn nachts getanzt werden dürfte – wie sollte man hin- und wieder wegkommen? Die öffentlichen Verkehrsmittel machen selbst in Millionenstädten zu Mitternacht Schicht im Schacht, mit Nachtbussen wird nur zögerlich experimentiert (und das gegen den lautstarken Widerstand der Taxiunternehmer). Dabei ist das Tanzen in der Stadt noch immer sehr viel leichter und freier als das Tanzen am Strand. In den Strand-Clubs der Shonan-Region darf Musik seit kurzem nur aus offiziell von regionalen Ämtern verteilten und voreingestellten Lautsprechern kommen. Und auch das nur, wenn es sich nicht um ‚Club-Musik‘ handelt.

***

Aktueller Nachtrag: Nach (aber vermutlich nicht wegen) des Erscheinens dieser Kolumne wurden die Gesetze gelockert. Inzwischen darf länger getanzt werden, wenn es im Tanzschuppen heller als in einem Kino ist.