Letzte Woche haben meine Frau und ich einen ziemlichen Bock geschossen. Wir tun zwar immer so, als hätten wir das Savoir-vivre mit silbernen Löffeln gefressen, aber das Konzert der Münchner Symphoniker mit dem japanischen Meisterpianisten Nobu Tsujii haben wir nach der Hälfte verlassen. Nicht aus Protest oder Missfallen, sondern weil wir zu blöd waren, eine Pause von einem Ende zu unterscheiden.

Zu unserer Verteidigung: Die Sitte der Saufpause, insbesondere bei klassischen Konzerten, war uns durchaus geläufig. Allerdings war bei speziell diesem schon das, was sich nur als erster Block herausstellte, von einer befriedigenden, geldwerten Länge gewesen. Außerdem hatte der ganze Verbeugungs- und Rausgehen-und-wieder-reinkommen-Zirkus der Hauptakteure so etwas Finales gehabt. Wir waren durchaus zufrieden und hatten nicht das Gefühl, etwas verpasst zu haben, als wir schon in der Kneipe saßen und zwei nicht schlechte Plätze in der Philharmonie leer blieben.

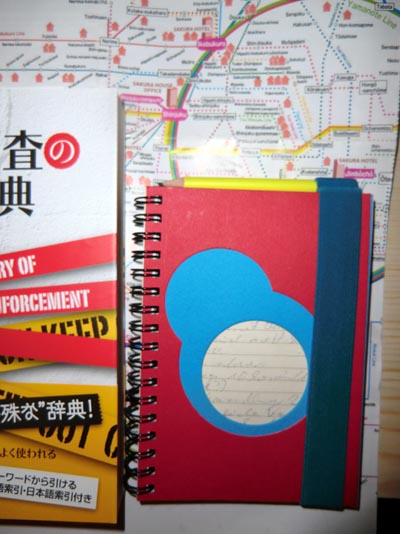

Ich bin also vermutlich nicht die allerhöchste Instanz, wenn es um Ratschläge für einen gediegenen Klassikkonzertbesuch geht. Trotzdem möchte ich mich gern daran versuchen, denn die Episode erinnert mich an einen skizzierten aber nicht ins Reine geschriebenen Text, den ich vor ein paar Monaten in einem fremden Land wütend mit einem gelben Bleistift in ein rotes Notizbuch kritzelte, hier:

(Eigentlich schreibe ich nicht gerne mit Bleistift, aber ich habe es mir inzwischen angewöhnt, weil eines Tages ominöse blaue Kugelschreiberflecken auf unserem Ku-Klux-Sofa erschienen waren. Angeblich bin ich es gewesen und der Bleistift wurde zur Bedingung gemacht.)

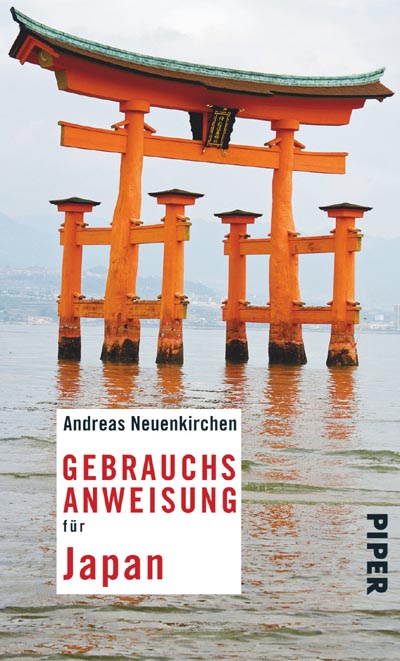

Meine Frau und ich waren nach Prag gereist, weil es einer der wenigen Orte der Welt war, an denen wir beiden kleinen Kosmopoliten noch nie gewesen waren. Speziell zog es uns in den Smetana Saal, da dort meine Schwiegermutter schon einmal vor unserer Zeit auf ihrer einsaitigen Koto gespielt hatte (Schwiegermutter nicht im Bild):

(Soll ich noch etwas mehr mit meiner Schwiegermutter prahlen? Bitteschön: „Sie hat sogar schon für den Kaiser von China gespielt!“ Nein, das war gelogen. Aber das hier stimmt: „Sie hat sogar schon für die Kaiserin von Japan gespielt!“ Es gibt Fotobeweise. Deren Verbreitung steht mir nicht zu, aber ich habe sie gesehen.)

Wir hätten uns den Saal auch ohne Ton anschauen können, aber weil wir das Savoir-vivre mit silbernen Löffeln gefressen haben, entschlossen wir uns zu einem anständigen Konzertbesuch. Die Prager Philharmoniker gaben ein buntes Smetana-Potpourri, was man halt so gibt für Touristen wie uns, die nicht so recht wissen, was sie hören wollen. Es war sehr schön, ich habe mir später eine CD gekauft von diesem Smetana.

Die Hölle allerdings, das waren die anderen. Ich schämte mich für die Menschheit. Im Hotel zählte ich unter dem Titel, der über diesem Eintrag steht (ohne das in Klammern), in besagtem Notizbuch die Unmenschlichkeiten runter, die ich

während des Konzertes in den Zuschauerrängen mit eigenen Augen gesehen und Ohren gehört hatte:

1. Kaugummi kauen

2. Fotografieren

3. Mit Blitz

4. Rascheln mit Einkaufstüten aus Plastik

5. Überhaupt Plastiktüten in einen Konzertsaal bringen

6. Kurze Hosen tragen (Mann)

7. Sportschuhe tragen (Frau)(ginge für Mann natürlich auch nicht, wurde aber keiner erwischt, diesmal)

8. Mit dem Smartphone hantieren

Ich weiß, das klingt nach meinem üblichen Gejammer über den üblichen Sittenverfall. Das macht es allerdings nicht weniger furchtbar oder wahr. Einer meiner schlimmsten Tage ist immer noch der, an dem in Münchner Bussen die Schilder mit den durchgestrichenen Handys abmontiert wurden. Vielleicht war das der Tag, an dem die Menschheit sich selbst aufgegeben hatte. Ab da waren selbst Plastiktüten im Konzertsaal keine Dystopie mehr.

Ich hatte diese Notizen zunächst für mich behalten, weil erstens sowieso immer nur die wenigen nicken, die eine Belehrung nicht nötig haben, während die anderen (Hölle) eh unbelehrbar sind, und weil mir zweitens jede Gelegenheit fehlte. Die beiden

neuen Bücher ließen mir keine Ruhe, sie schrien jede Nacht durch. Inzwischen ist aber das eine aus dem Haus und das andere zahnt immerhin nicht mehr.

Apropos rotes Notizbuch und gelber Bleistift: Prag ist selbstverständlich genau der richtige Ort, wenn man in Sachen schriftstellerischer Prätention mal so richtig durchdrehen möchte. Es war mir im Urlaubsrausch nicht zu peinlich im offiziellen Künstler-Café Slavia diese Fotografie anfertigen zu lassen:

Und das hier erst: Mit dem Gemälde des Absinth-Trinkers, der von der Muse besucht wird. (Ich habe natürlich ebenfalls eine Flasche Absinth im Duty-Free-Shop gekauft, wie sich das für den verwegenen Abenteuerreisenden geziemt, doch ich habe mich noch nicht getraut davon zu nehmen.)

Ich werde diese Bilder niemals jemandem zeigen.

Apropos Klassiker-Konzert: Diese Woche war ich bei Nick Cave and the Bad Seeds und es wird wohl das letzte Konzert von Nick Cave gewesen sein, das ich in einem derartigen Rahmen besucht habe. Seien Sie unbesorgt, weder folgt hier die Altpunker-Nörgelei, dass der feine Herr heutzutage auf der Bühne nur noch Lieder singt, anstatt sich im gemeinsam mit dem Publikum Erbrochenen zu aalen, noch gibt es gesundheitliche Gründe. Herr Cave und ich sind beide mopsfidel und das Konzert war als solches eine einzige Freude. Ich gehe nicht davon aus, dass es sich vom Konzert des Vorabends und Folgeabends in anderen Städten sonderlich unterschieden hat, aber Routine ist kein Schimpfwort. Es gibt kaum etwas Erbaulicheres, als einem guten Routinier bei der Routine zuzusehen und Nick Cave ist ein großartiger Routinier.

Das Publikum war ebenfalls in Ordnung, keine Plastiktüte weit und breit. ALLERDINGS: Nie wieder werde ich mich für einen Künstler, der STIL mit vier Großbuchstaben zu buchstabieren weiß wie kein zweiter, in eine derart stillose, zugige, menschen- und kunstunwürdige, seelenverätzende Betonhalle wie das Münchner Zenith begeben. Für nichts und niemanden. Nein, es war nicht mein erstes Mal, ich wusste, was mich erwartet, aber irgendwann ist das Fass halt vollgetropft. An einem solchen Ort möchte ich fortan nicht mal mehr als Schwein tot am Haken hängen. Ein solcher Ort ist nicht nur eine Schande für das leuchtende München, sondern sogar für das gesichtslose Industriegebiet am Stadtrand, in das er hineingerotzt wurde. Anfangs befürchtete ich noch, es könnte mir zu warm werden angesichts der „heißen Musik“ (Jugendslang!), wenn ich meinen Mantel nicht abgebe. Doch zu guter Letzt war es nicht nur nicht nötig gewesen, den Mantel abzulegen; ich habe ihn nicht mal öffnen müssen in der Betonkälte. Noch habe ich den Schal gelockert. Für eine gewisse Zeit habe ich sogar – keine humoristische Übertreibung! – die Mütze wieder aufgesetzt (dabei weiß ich im Gegensatz zu 95 % der Bevölkerung, dass man in Innenräumen keine Kopfbedeckungen trägt). Und beim Bier und den Gepflogenheiten des Einschenkens kommt einem der alte Woody-Allen-Witz vom schrecklichen Essen in viel zu kleinen Portionen wieder hoch. Bisweilen gibt Herr Cave ja besondere Konzerte in gediegenerem Rahmen, mit Holzinstrumenten in Stucksälen. Ältere Anhänger, die sich schon in den 70ern und 80ern in Melbourne, London, Berlin und anderen Angeberstädten mit ihm durchs Erbrochene wälzten, tun das gerne als unpunkige Schnöselei ab. Ich allerdings muss sagen: Unter diesen Bedingungen erlebe ich Nick Cave und etwaige Mitmusiker gerne wieder. Doch das, was mir in dieser Woche angetan wurde, tue ich mir nicht noch mal an.

Aber reden wir nicht mehr vom Zenith, das ist ja jetzt vorbei. Das einzige, was mir am Konzert selbst vielleicht doch ein wenig negativ aufgefallen war (allerdings erst nach ca. 24 Stunden Bedenkzeit, zählt also nicht), ist, dass in der Songauswahl zwar eine zünftige Mischung aus „ziemlich alt“ und „ganz neu“ geboten wurde, die Kategorien „etwas älter“ und „relativ neu“ jedoch komplett ausgeklammert wurden. Aus diesem Grund zum Abschluss ein Lied aus jener Zeit, die vielleicht nicht die beste war, aber auch nicht so schlecht, wie alle immer tun.