Gestern nach Redaktionsschluss ist noch was passiert, was ich für meinen WM-Report nicht mehr berücksichtigen konnte, Sie wissen schon. Im Fußballjargon nennt man es wohl harakiri.

Ich sage es gleich: ich habe den sogenannten Gaucho-Tanz nicht gesehen und habe nicht vor das nachzuholen, ich bin eh total im Rückstand mit Internetvideos (hab noch nicht mal das gesehen, wo sich die ganzen Leute küssen). Ich muss also mit Hörensagen arbeiten, was mir für einen glasklaren, messerscharfen Durchblick vollkommen ausreicht. Gehört habe ich, dass das Ganze wohl auf einem traditionellen Fanritual basiert, das immer durchgeführt wird, wenn einer gewinnt und einer verliert, mit angepassten Variablen. Tradition ist freilich kein Freifahrtschein für jeden Mist. Diesen speziellen Mist finde ich generell albern aber vertretbar, in diesem speziellen Fall allerdings ein wenig unglücklich (vollwertige Empörung spare ich mir lieber für Raketeneinschläge und Lebensmittelskandale auf). Denn selbstverständlich sehen Sieger nicht so aus wie jemand, der sich über Verlierer lustig macht. Bei solchen Gesten macht es durchaus einen Unterschied, von wem und in welchem Rahmen sie kommen. Genauso stimmt es, dass ein Gaucho-Tanz kein Hitlergruß ist, noch nicht mal im Ansatz. Die Erklärungs- und Beschwichtigungsversuche der Anhänger, die sich ihre Freude am Fußball nicht nehmen lassen mögen, kann ich gut verstehen, denn sie erinnern mich an mich, wenn Morrissey oder Michel Houellebecq mal wieder den Mund aufmachen. Schon während sie Luft holen, formuliert man ein stilles Stoßgebet: Bitte, bitte … nichts über Hühnerhaltung, Massenmord, Sextourismus oder den Islam. Aber es kommt, wie es immer kommt, und hinterher sagt man: Aber … aber … sie singen doch so engelsgleich (Morrissey) und schreiben so schöne Bücher (beide). Und diese Rechtfertigungen sind gar nicht ganz so halt- und hilflos, wie sie klingen. Manche Menschen können sich halt in unterschiedlichen Foren und Formen unterschiedlich gut ausdrücken. Mir ist in meinem persönlichen Umfeld kein leidenschaftlicher Mensch bekannt, der sich beim Vertreten seiner Ansichten nicht schon einmal im Ton vergriffen hätte. Selbstverständlich hat Morrissey prinzipiell recht damit, dass Tierleben gewürdigt und geschützt gehören. Selbstverständlich hat Houllebecq ganz allgemein recht damit, dass Religion auch Nachteile und Prostitution auch Vorteile hat. Was habe ich schon Witze über Japaner gemacht. Was hat meine Frau schon Witze über Deutsche gemacht. Gottlob war das Fernsehen nie dabei. Wenn gar nichts anderes hilft, kann man auch mal Kunst von Künstler trennen: Er ist zwar ein Arsch, aber ich freue mich schon aufs nächste Lied/Buch/Spiel; das kann er wie kein zweiter. Darüber hinaus ist stets zu bedenken: Es gibt nichts Langweiligeres, als sich nur mit Menschen zu befassen und zu umgeben, die alles genau so sehen, formulieren und machen wie man selbst. Das macht träge und einfältig. Jetzt spielen also Schweini, Poldi und wie sie alle heißen in derselben Liga wie Morrissey und Michel Houellebecq? Weltmeister der kulturellen Kommunikation? Wollte ich das damit sagen? Keine Ahnung, aber was ich auf jeden Fall sagen muss: Meine Fresse, was waren die Argentinier für schlechte Verlierer! Im Grunde ist ihnen jeder Spott von jedem zu gönnen. Die haben mit der Unsportlichkeit angefangen. So, wie Messi bei der Siegerehrung geguckt hat, guckt man einfach nicht bei einer Siegerehrung. So sehen keine traurigen Verlierer aus, so sehen bockige Kleinkinder aus. Trotzdem zeigt die deutsche Mannschaft keine Größe, wenn sie genauso kleinkindisch kontert. Ich hätte einen Vorschlag zur Güte: Wir haben uns ja nun schon alle genug gefreut, das kann uns keiner mehr nehmen. Erklären wir doch einfach das Finale für ungültig und Holland zum Weltmeister. Oder (besser) Costa Rica. Argentinien und Deutschland schicken wir ohne Abendessen auf ihre Zimmer, wo sie mal über die ganze Sache nachdenken können. Zur Aufheiterung spricht das Wort zum Donnerstag Onkel Mo, hier mit Tante Pam:Du bist hier nicht in Kreuzberg, Uschi: Weltmeisterschaft im Harakiri

Jetzt ist sie wieder vorbei, die Zeit, in der die Hälfte meiner Facebook-Freunde in heller Aufregung Sportergebnisse postet, und die andere Hälfte blasierte „War was?“-Kommentare. In aller Freundschaft: Ich finde das erste unnötig, und das zweite unnötig und kindisch. So eine WM ist keine Ganz-oder-gar-nicht-Geschichte, kein Die-oder-wir, kein Proleten-gegen-Schöngeister, es besteht keine absolute Bekenntnisnotwendigkeit. Nichtsdestotrotz bekenne ich mich heute: Ich bin die Art von Fußballgucker, auf die gewohnheitsmäßige Fußballgucker herabsehen. Ich gucke nur zu Großereignissen, es muss schon WM sein, ersatzweise auch mal die der Herren, und auch dann erst, wenn es spannend wird. Und das ist auch gut so. Stolz bin ich darauf freilich nicht, denn stolz kann man nur auf etwas sein, was einen große persönliche Anstrengungen gekostet hat. Zum Beispiel: ein Fußballspiel mit den eigenen Füßen zu gewinnen, oder nach spektakulären Fluchten und langem Spießrutenlaufen die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Einfach nur ein gewonnenes Fußballspiel im Fernsehen gesehen zu haben oder zufällig irgendwo geboren worden zu sein wäre als Ursache für Stolz ein wenig befremdlich.

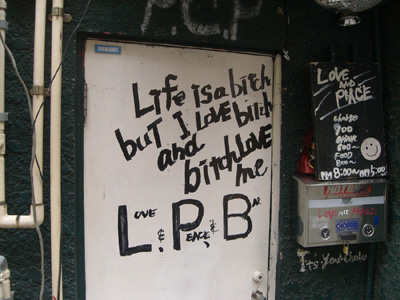

Selbstverständlich stören mich die grölenden, bemalten Dooffans, die bereits vor der Halbzeitpause zu besoffen von Heimatgefühl und sonst was sind, um noch etwas vom Spiel mitzubekommen (in diesem Zusammenhang ist es schon sehr passend, dass man unter dem deutschen Begriff public viewing im Englischen das öffentliche Aufbahren von Leichen versteht). Gottseidank gibt es davon in meinem Haushalt keine. Mehr noch als diese kaum noch lebenden Toten stören mich allerdings zunehmend die ständigen Flunschzieher, die ihre Fußball-Ablehnung ausstellen wie eine elitenbildende Zierde. Also so Typen wie mich vor 2011, dem Jahr der letzten echten WM und meiner Epiphanie. Typen, die sich tatsächlich darüber beschweren, dass alle vier Jahre nachts mal einer hupt. Dabei sind einige dieser Typen noch in dem Alter, in dem es eigentlich ihre Pflicht wäre, selbst ab und an für nächtliche Ruhestörung zu sorgen. Kommen die Menschen inzwischen schon als „Runter-von-meinem-Rasen!“-Greise auf die Welt? Meine Frau ist Ausländerin und schwanger. Das ist in diesem Zusammenhang deshalb erwähnenswert, weil erstens Zugereiste beim Themenkomplex Deutschland ja meist fanatischer sind als Alteingesessene, und zweitens weil es ihr wichtig war, dass unsere Tochter in einem historischen Jahr geboren wird. In anderen Worten: bei Deutschland-Spielen war auf dem Sofa eine Stimmung, dass ich Angst hatte, vorzeitige Wehen könnten jederzeit einsetzen. Die Frage nach mannschaftlicher Loyalität sehe ich entspannter als sie. Man muss nicht zwangsläufig für das Land jubeln, in dem man Steuern zahlt und Rente bezieht. Man darf aber. Es hängt ganz von der Erzählung ab, denn die ist das schöne an sportlichen Großereignissen. Es handelt sich im Grunde um Helden- und Schurken-Epen mit allem Drum und Dran, nur dass anders als in der literarischen Epik die dramatischen Höhepunkte, überraschenden Wendungen, Sympathien und Antipathien nicht festgeschrieben sind, sondern sich während des Erzählens ergeben. Deshalb fände ich es Unsinn, von vornherein für eine bestimmte Mannschaft Partei zu ergreifen. Protagonisten müssen sich erst herausschälen. Mein Lieblingssieger wäre diesmal Costa Rica gewesen. Aber als das nicht mehr ging, hatte ich keine Probleme damit, den deutschen Spielern meine Gunst zu vermachen, die waren mir auch ganz sympathisch. Die Qualität der Erzählung ist auch der Grund, warum ich mich nicht für das Klein-klein der lokalen und regionalen Vereinsmeierei interessiere. Wenn die WM ein Epos ist, dann ist Dingsbums-Liga (keine Ahnung, was es da alles gibt und wie das heißt) eine Daily Soap. Dafür fehlen mir Ausdauer und Geduld. Außerdem finde ich Lokalpatriotismus noch bekloppter als Nationalpatriotismus. Ich habe da schlimme Erinnerungen an 2010, als ich in Tokio ein Konzert eines skandinavischen Akustik-Pop-Duos besuchte, und eine Frau im Publikum immer die ruhigen Stellen abwartete, um sinnlos in den dunklen Saal zu brüllen: „KREUZBERG!!! KREUZBERG!!!“ Ich habe das Gesicht der Dame (ich benutze den Begriff euphemistisch) nicht gesehen, doch ich bin mir sicher: Es war die hässliche Fratze des Lokalpatriotismus. Weil mir gerade kein guter Übergang zum Rest des Textes einfällt, zeige ich in der Halbzeitpause eine Plastiknachbildung eines brasilianischen Fußballspielers unter einem originell verpackten Stück Weichkäse. Ist nicht böse gemeint.

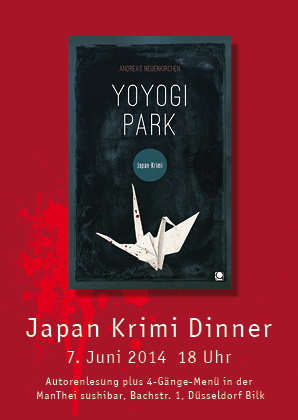

Making of Yoyogi Park, Episode 4: Autopsie & Gastronomie

Dies ist voraussichtlich die letzte Folge der Reihe von Hintergrundberichten zur Entstehungsgeschichte meines Romans Yoyogi Park, der seit April im sehr gut sortierten Buchhandel erhältlich ist. Vielleicht kommt noch eine Überraschungsfolge, aber das soll eine Überraschung werden. Bitte tun Sie dann überrascht.

Vielleicht haben Sie sich schon immer gefragt: Mensch, wo werden eigentlich in Tokio Leichen zwecks Autopsie aufgeschnitten? Es gibt natürlich mehrere Orte, aber einen können wir uns ansehen, wenn wir durch dieses Tor den Hongo-Campus der Universität Tokio betreten:

World Tour of Düsseldorf, Zusatztermin in München und weitere Dinge, die mich von anderen Dingen abhalten

Ich war bis gestern so stolz, dass ich diesen Monat so viel gebloggt habe, für meine Verhältnisse. Aber heute muss ich mit Schrecken feststellen: das war der letzte Monat! Wir haben ja schon Mai, irgendwie!

Kinder, ich habe gerade ganz, ganz wenig Zeit. Nach langer Bühnenabstinenz stehen mal wieder ein paar Lesungen an, auf die ich mich gut vorbereiten muss, außerdem ist der nächste konkrete Roman munter am Entstehen, während weniger konkrete Schreibvorhaben immer beharrlicher auf Konkretisierung drängen, und irgendwann muss man ja auch noch Vögel füttern, Geld verdienen, in Biergärten gehen, Dunstabzugshaubenaktivkohlefilter wechseln und die Ausrufezeichen in der Hulu-Queue eliminieren. Und dann war da noch irgendwas, fällt mir gerade nicht ein. Hier ein Überblick über mein öffentliches Erscheinen im Juni und Juli:Am 7. Juni lese ich in der ManThei sushibar in Düsseldorf-Bilk ab 18 Uhr aus Yoyogi Park. Das ist nicht von ungefähr Abendessenzeit, denn zur Lesung wird ein Vier-Gänge-Überraschungsmenü serviert. Um Voranmeldung wird gebeten, alle Informationen hier. Unter allen Vorangemeldeten werden fünf signierte Bücher verlost. Nach der Dinnerlesung ist natürlich auch noch Gelegenheit für Unterschriften und Gespräche.

Drei Stoßseufzer aus Klein-Istanbul

Viele schöne Dinge geschehen jeden Tag, doch manchmal muss ich seufzen. In letzter Zeit hat das häufig mit Krimis zu tun. Wenn sich hoch angesehene Gelegenheitskrimiautorinnen vom Genre distanzieren („War alles nur Spaß!“ – Isabel Allende). Wenn hoch angesehene Vollzeitliteraturkritikerinnen das Genre für nicht ganz vollliterarisch nehmen („Man muss einfach die Latte ein bisschen tiefer hängen – mein Gott, es ist ein Krimi!“ – Iris Radisch). Wenn Katzenkrimiautoren und -autorinnen im Verein ausflippen (Sie wissen schon). Ich muss seufzen, weil es so anstrengend ist. Es ist so anstrengend, immer wieder dasselbe zu erklären. Immer wieder das zu erklären, was erkenntnismäßig banal weil selbstverständlich sein sollte. Zu erklären, dass Literatur Literatur ist, egal ob sie Polizisten, Astronauten, Kriegsflüchtlinge, Reedereifamilien oder Content Manager als Protagonisten hat. Zu erklären, was dabei die Aufgabe von Literaturkritik ist. Zu erklären, dass Scheiße stinkt. (Ich bin eigentlich kein Freund von Fäkalsprache, aber der Satz hatte mit ‚Scheibenkleister‘ nicht das gewünschte Geschmäckle.) Viele Menschen wissen das wirklich noch nicht, so hat es den Anschein. Weil das Erklären aber so anstrengend ist, seufze ich meist nur und verlasse mich darauf, dass jemand anderes sich die Mühe schon machen wird, wie zum Beispiel Zoë Beck es in der Krimi-als-Halbliteratur-Debatte getan hat, und ich dann einfach nur noch kurz beipflichten muss, bevor ich essen oder fernsehen gehe.

Tief in mir weiß ich, dass das keine anständige Haltung ist. Dass das so nicht geht. Deshalb hole ich jetzt einmal tief Luft und erkläre das, was wohl Erklärungsbedarf hat, selbst wenn mir die Gründe dafür schleierhaft sind, und selbst wenn andere es auch schon erklärt haben. Vielleicht macht es ja tatsächlich die Masse. 1. Worum es in der Kriminalliteratur geht Das ist eigentlich ganz einfach. In der Kriminalliteratur geht es um das, was Menschen sich und anderen antun. Es geht um die Schnittmenge und die Differenzmenge von Gesetz und Gerechtigkeit. Es geht um persönliche und gesellschaftliche Vorstellungen von Sitte und Moral. Es geht um den Blick in eigene Abgründe und in die anderer. Es geht um Liebe, Hass, Wirtschaft und Politik. Es geht um Schuld und Sühne, um Leben und Tod. Wenn das keine vollliterarischen Themen sind, muss ich wohl noch mal nachsitzen. 2. Worum es bei Literaturkritik geht Selbstverständlich braucht es für anständige Literatur mehr als nur ein hochwertiges Thema. Ein gewisser sprachlicher Anspruch sollte ebenso erfüllt werden, wie ein kunstvolles Variieren oder Brechen erzählerischer Regeln vonnöten ist. Es gibt qualitative Unterschiede zwischen Jerry Cotton und David Peace, genauso wie es in der erotischen Literatur qualitative Unterschiede zwischen Henry Miller und 50 Shades of Grey gibt. Es ist Aufgabe der Literaturkritik, fundiert auf diese hinzuweisen. Es ist nicht Aufgabe der Literaturkritik, Latten automatisch niedriger zu hängen, wenn irgendwo ‚Krimi‘ steht. ‚Fundiert‘ ist das Schlüsselwort. Wer über Literatur urteilt, muss sich mit Literatur auskennen. Wer sie produziert, ebenso. Wer sich auf der einen oder anderen Seite mit Kriminalliteratur beschäftigt, muss sich mit Kriminalliteratur auskennen. Wer glaubt, Krimi (oder Science-Fiction, oder erotische Literatur, oder Naturlyrik) sei ein seichter Zeitvertreib, wird auf diesem Gebiet nur Seichtes zustande bringen, als Autor wie Kritiker. Das bringt uns zu den schreibenden Touristen in der Welt der Genreliteratur. Sie sind uns willkommen, Touristen sind toll. Solange sie sich zu benehmen wissen und aus den richtigen Gründen reisen. Die Science-Fiction ist mehr noch als die Kriminalliteratur ein beliebter Tummelplatz für Schreiber aus anderen Disziplinen, die schnell mal vorbeischauen, weil sie meinen, Science-Fiction sei einfach. Oder sie haben einen noch verheerenderen Grund: Sie meinen, Science-Fiction sei zu schade für Science-Fiction-Autoren. Sie haben da eine tolle Idee, etwas Wichtiges zu sagen über Gentechnik/künstliche Intelligenz/Überwachungsstaat und packen das flugs in einen Science-Fiction-Roman, obwohl sie doch eigentlich Suhrkamp-Fiction-Autoren sind. Das Feuilleton reagiert interessiert bis begeistert über soviel Mut (bei Schauspielerinnen gibt es ein ähnliches Phänomen, den viel beschworenen ‚Mut zur Hässlichkeit‘; also wenn eine mal eine Brille aufsetzt). Im Lager erfahrener Science-Fiction-Leser hingegen wird mit großem Gähnen reagiert: Die Ideen der Touristen sind nicht neu, sie wurden von gewohnheitsmäßigen Science-Fiction-Autoren schon vor Jahren genauer und origineller verarbeitet. Nur weiß man das nicht, wenn man sich mit Science-Fiction nicht auskennt. Damit muss man sich aber auskennen, wenn man welche schreiben will. Oder über sie schreiben will. Es hilft nicht, aus Bequemlichkeit für sich selbst einfach die Latte tiefer zu hängen. Nun mag man darauf hinweisen, dass echte Science-Fiction (oder echter Krimi, oder …) viele Vollliteraturleser über das sprachliche Niveau abschreckt. Stimmt – grauenhaft, was uns da teilweise zugemutet wird. Vieles ist wirklich allzu grundlos kunstlos. Genauso wie in höher angesehenen Gattungen vieles grundlos verschwurbelt ist. Genauso wie mancher Krimi sprachlich brillant ist. Mit schlecht geschriebener Literatur darf und soll man hart ins Gericht gehen, da gilt kein „ist doch bloß Krimi“. Genauso muss gute Kriminalliteratur als gute Literatur anerkannt werden. Ein Literaturkritiker muss, muss, muss das wissen. Zoe Bëck weist im schon erwähnten Artikel auf eine angesichts jüngster Entgleisungen im Katzenkriminalistenlager wieder akut gewordene Gretchenfrage hin: Trennung oder Nichttrennung von Werk und Autor? Sie nennt beispielhaft die amerikanischen Bestsellerautoren John Grisham und Michael Crichton, die sich in ihren politischen Ansichten einigermaßen konträr gegenüberstehen bzw. -standen, was sich in ihrem Werk niederschlägt. Man kann das nicht wegdiskutieren; es überhaupt zu diskutieren ist eine weitere Aufgabe der Literaturkritik. Autoren und Leser, die behaupten, was sie schreiben beziehungsweise lesen, sei doch „bloß reine Unterhaltung!“, sind in der Regel die, die man am genauesten im Auge behalten sollte. Ich kann allerdings ein Stück weit Entwarnung geben: andere Meinungen sind nicht per se ansteckend. Wer sich seiner eigenen Ansichten sehr sicher ist, muss keine Angst davor haben, Bücher zu lesen, in denen andere Ansichten vorkommen. Ich persönlich entwickle auf meine alten Tage ein gewisses Faible für Spionagekrimis vor internationaler Kulisse. Unter den Autoren und Protagonisten ist leider selten ein liberaler Geist zu finden. Es stört mich ein bisschen, hindert mich aber nicht. Übrigens kenne ich (flüchtig) ein paar Hallodris, die ich (grob) der autonomen Szene zurechnen würde. Die gucken jeden Sonntag mit religiösem Eifer Tatort. Wenn Tatort vorbei ist, mobilisieren sie wieder gegen „Bullenschweine“. Trennung von Fiktion und Fakt ist machbar, Herr Nachbar. Folgt man Autoren länger, kann man überdies bisweilen interessante Wandlungen feststellen. Thriller-Autor Barry Eisler beispielsweise war anfangs seiner Karriere ein recht strammer Republikaner im amerikanischen Sinne, inzwischen ist er eine Art liberaler Aktivist, im amerikanischen Sinne fast schon unamerikanisch. Wenn einer innerhalb eines vernünftigen Rahmens eine andere politische Meinung vertritt als ich, dann sehe ich ihm das für gewöhnlich nach, denn sowas kommt in einer Demokratie nun mal vor. Bei der Frage, ob einer eher auf Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseite steht, kann man die Latte etwas tiefer hängen, um Menschen geht es auf der einen wie der anderen Seite. Vertritt ein Autor konservative Ansichten auf eine spannende und intelligente Art, lese ich das gerne, denn ich lese gerne spannende und intelligente Bücher. Außerdem gibt es kaum Langweiligeres, als immer nur Autoren zu lesen, die alles ganz genau so sehen wie man selbst. Anders sieht das aus, wenn Autoren Menschenverachtendes verbreiten, sei es in ihrem Werk oder in ihrem Reden. Damit kommen wir zur erstaunlichsten Erkenntnis der heutigen Unterrichtseinheit: 3. Scheiße stinkt (wissenschaftlich erwiesen, statistisch belegbar) Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Michael Crichton lese ich nicht mehr, weil mich sein leicht durchschaubares Handwerksvertrauen irgendwann langweilte. Sein krauses konservatives Weltbild hat damit nichts zu tun, das kann ich mit einem altersmilden Lächeln abtun. Akif Pirincci, Sibylle Lewitscharoff, Orson Scott Card hingegen lese ich nicht mehr, weil ihre irren Äußerungen zu Frauen, Homosexuellen, Zuwanderern und anderen Menschenskindern auf keine Kuhhaut gehen. (Bei Pirincci können wir uns noch ein bisschen an die Theorie klammern, dass das Ganze nur ein experimenteller Satire-Scherz mit schlecht versteckter Kamera ist, wie damals, als Joaquin Phoenix Rapper werden wollte. Aber ich fürchte, diesmal wird es keine Erlösung mit nervösem Lachen geben.) Das hat nichts mit der sogenannten political correctness, dem imaginären Lieblingssündenbock des Stammtischs, zu tun, sondern mit gesundem Menschenverstand. Es ist egal, ob all die jüngst geäußerten Ansichten der betreffenden Autoren alle ihre Werke durchdringen oder nicht. Ich möchte auch die alten Texte nicht neu lesen, um nach Frühwarnzeichen zu suchen, die mir zunächst entgangen sein könnten. Text und Texter sind nicht zu trennen, das ist ein Grundprinzip künstlerischen Schaffens. Man kann ein Werk ebenso wenig unabhängig von seinem Schöpfer betrachten, wie man es unabhängig betrachten kann von der Zeit und der Kultur, in der es entstanden ist. Da muss ein jeder für sich selbst Grundsatzentscheidungen fällen. Ich könnte es grundsätzlich nicht über mich bringen zu sagen: Die Autorin äußert sich zwar menschenverachtend, aber Schwamm drüber, wo doch ihr Katzenbuch so putzig ist. Selbst mit der Deutschen Lieblingsthema, „mein Geld“, ließe sich argumentieren. Liebend gerne zahle ich in die GEZ-Kasse, allein der Sonntagnachtkrimi im ZDF ist es mir wert, jedoch nicht in die Tantiemen-Kassen windiger Demagogen. Die Zeit hatte sich unlängst die Mühe gemacht, Verteidiger von Pirinccis Unsinnsschrift zu besuchen und zu verstehen. Bei denen kristallisieren sich zwei Gemeinsamkeiten heraus: sie haben das Buch, dem sie uneingeschränkt beipflichten, noch nicht gelesen, und sie haben den Eindruck, dass Zeit-Schreiber und vermutlich ein Großteil ihrer Leser außerhalb der Realität leben, denn sonst würden sie ja wissen, dass ausländische Schlägerbanden längst ganze Hauptstadtteile unter ihre Kontrolle gebracht hätten und bald auch den Rest der Republik. Es werden Beispiele genannt, an denen wohl was dran ist. Allerdings: Für jedes von ausländischen Rüpelbanden terrorisierte Freibad lässt sich mit Sicherheit ein von Skinheads national befreites Provinzkaff ausmachen. Ich kann nicht behaupten, dass mir das weniger Sorgen bereitet. Mit Realitäten ist das immer so eine Sache. Wenn einer Ausländisches und Ausländische um sich herum eher als Bereicherung denn als Bedrohung wahrnimmt, lebt er dann nicht in der Realität? Lebt er in einem Alternativuniversum, einer Paralleldimension, im obersten Stock eines Elfenbeinturms auf einem goldenen Honig-Planeten am äußersten Rand der Milchstraße? Nö, ich nicht. Ich lasse mir nicht absprechen, dass meine Realität weniger real ist als die anderer, nur weil sie nicht von lebensbedrohlichen Extremsituationen geprägt ist. Gehe ich rechts aus dem Haus, komme ich vorbei an einer Alte-Herren-Säuferkneipe, fest in deutscher Hand. Gehe ich links aus dem Haus, komme ich an einem türkischen Café vorbei. Beides koexistiert friedlich, keins von beiden stört mich, keins von beidem reizt mich zur Einkehr. Zusammenrottungen des jeweiligen Stammpublikums kommen zu Hauptgeschäftszeiten vor beiden Etablissements vor. Schlendere ich dann provokationslos daran vorbei, gibt es nur bei einem der beiden Häuser gelegentliche Pöbel-Kommentare: bei der urdeutschen Absturz-ab-Nachmittag-Kneipe. Damit kann ich leben, so tolerant bin ich. Vor ein paar Jahren portraitierte eine Tageszeitung den dazugehörigen Münchner Stadtteil, Moosach. Dort war die Einschätzung eines Einwohners zu lesen, man fühle sich dort mittlerweile „wie in Klein-Istanbul“. Da dachte ich: Toll! Istanbul! Die pulsierende, exotische Metropole am Bosporus, Schmelztiegel von Orient und Okzident! Selbst in der Klein-Version schien mir das verheißungsvoller als das etwas verschlafene und bäuerliche Bild, das ich selbst von meiner Nachbarschaft hatte. Seitdem habe ich einen anderen Blick auf Moosach, und ich möchte mich herzlich bei dem in der Zeitung zitierten Miteinwohner bedanken, dass er mir die Augen für die Schönheit und Exotik Moosachs geöffnet hat. Kürzlich hatte ich Besuch von einem deutschen Verwandten, der schon längere Zeit in den USA lebt und einiges an Deutschland zu bemängeln hatte, zum Beispiel dass ihm im Dallmayr-Haus der coffee to go verweigert wurde. Aber nach einigem Gemecker wurde er ganz rührselig und wollte doch noch eine positive Seite Deutschlands hervorheben: „Dass hier so viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen so harmonisch zusammenleben, das ist wirklich schön.“ Das wunderte mich gerade von einem Beinahe-Amerikaner zu hören, proklamiert dieses Völkchen die Erfindung des Völkergemisches doch normalerweise für sich, und es war mir schon fast ein wenig zu blauäugig. Um ein Haar hätte ich mich stammtischtypisch in die Gegenposition begeben, nur um das nicht so undifferenziert stehen zu lassen (selbstverständlich nicht im Furor gegen Zugereiste, sondern gegen die Querulanten, die mit denen ein Problem haben). Stattdessen dachte ich nach und musste feststellen: im Vergleich zu den meisten Ländern, die ich im Laufe meines bisherigen Lebens einigermaßen kennengelernt habe, stimmt das. Ressentiments, Ghettoisierung, verbale und physische Auseinandersetzungen gibt es hüben wie drüben. Nur drüben, in West wie Ost, meistens um einiges extremer. Das ist kein Grund für einen Orden an der deutschen Brust oder ein Ausruhen auf Lorbeeren. Die Arbeit von uns Gutmenschen ist nicht getan, solange es noch Schlechtmenschen gibt. Aber es ist Grund genug, mal ein wenig die Luft anzuhalten oder tief durchzuatmen und über den eigenen Tellerrand zu schauen, bevor man ein Buch oder einen Leserbrief oder ein Flugblatt oder eine Spiegel-Online-Kolumne oder einen Facebook-Kommentar schreibt oder am Stammtisch oder sonst wo die Stimme erhebt. Ärgern darf man sich trotzdem über einiges, ist ja ein freies Land. Akif Pirincci ärgert sich mit Vorliebe über Rot-Grün. Ich fühle deinen Schmerz, Bruder. Auch ich finde es komplett inakzeptabel, dass die SPD Thilo Sarrazin nicht achtkantig rausgeworfen hat. Ich werde den Grünen nie verzeihen, wie diebisch sie sich über Fukushima gefreut haben. Kreuze werde ich bei beiden nie wieder machen können, was aus mir einen Spontan- und Spaßwähler gemacht hat, denn Nichtwählen darf ich als Produkt meiner Erziehung nicht. Zuletzt habe ich mein Kreuz bei der Rosa Liste gemacht, die werden schon niemandem schaden, auch dem Fundament meiner Ehe nicht. Sarrazin und irgendwie auch Akif Pirincci (Sippenhaft) haben mich also zum aktiven Unterstützer eines irren Homosexuellen-Kults gemacht. Dafür vielen Dank, ich fühle mich sehr wohl dabei. PS: Aus kindischer Respektlosigkeit habe ich durchgehend bewusst darauf verzichtet, auf der Tastatur nach dem Sonderzeichen-C in Pirincci zu suchen.Making of Yoyogi Park, Episode 3: Shinjuku

Shinjuku, Wimmelzentrum im westlichen Tokio und Heimat des geschäftigsten Bahnhofs der Welt, stellt zwei Schauplätze in meinem Kriminalroman Yoyogi Park.

Das Vermächtnis des Wanderapostrophs

Als ich heute nach Mont-Blanc-Bildern in meinem Mobiltelefon suchte, fand ich dort auch dieses Foto, das ich wohl mal gemacht hatte, um mich später drüber aufzuregen (obwohl die Bildqualität schon auf eine gewisse Grunderregung im Moment der Aufnahme schließen lässt):

Doch die Freude war von kurzer Dauer. Die Menschen lachten jetzt über das Apostroph, das hatten sie vorher nie getan. Sie riefen Schmähnamen wie „Deppenapostroph!“ und machten ganz ungeniert Handyfotos. Das Apostroph sah ein: „Ich habe einen Fehler gemacht! Ich gehör einfach nicht in dieses Wort! Die Aussicht ist auch nicht so toll, und COFFEE kommt mir schon zu den Ohren raus! Ich will zurück ins GEHTS!“

Doch das GEHTS war jetzt beleidigt: „Ich war zwar schöner mit dir, doch komm ich in der Not auch ohne dich aus. Vielleicht suche ich mir irgendwann ein anderes Apostroph, dich möchte ich hier jedenfalls nicht mehr sehen.“ Wie es weitergeht, erfahren Sie in Die Rache des Wanderapostrophs.Mont-Blanc Monogatari

Ich erinnere mich genau: Es war ein Morgen Anfang 2012, als ich meinen ersten Mont-Blanc hatte. Nur wusste ich da noch nicht, dass es ein Mont-Blanc war. Es hatte überraschend Schnee gegeben in Tokio, meine Lebensgefährtin war Geldverdienen gegangen, ich erholte mich von meinem ersten Marathon und überlegte, wo ich frühstücken sollte. Ich muss in diesen Fällen nie lange überlegen, ich gehe immer zu Doutour, aus nostalgischer Verbundenheit, weil ich mich früher in Japan nichts anderes getraut habe als die Filialen dieser schlichten Café-Kette. Ich warf einen letzten Blick auf die verschneiten Gipfel von Sengoku und machte mich auf den Weg.

Vor dem Krimi ist nach der Kitty (Enhanced Blogpost mit Facebook- und Twitter-Features)

Sollte der Eindruck entstanden sein, ich würde diesen Blog vernachlässigen, seit ich Facebook beigetreten bin, dann ist dieser Eindruck ganz richtig. Das habe ich natürlich nie gewollt. Wir alten Facebook-Hasen vergessen manchmal, dass nicht die ganze Welt Facebook ist. Drum an dieser Stelle noch mal alle bereits auf Dings dokumentierten Ereignisse der letzten Tage in Sachen Hello-Kitty-Buch, als exklusiver Premium-Content mit erhöhtem Wortanteil.

Als am vorvergangenen Samstag der Postmann einmal klingelte, stellte er ein Paket ins Haus, das mich in den nächsten Stunden damit beschäftigt hielt, Ausreden zu finden, warum ich es jetzt noch nicht aufmache.

Making of Yoyogi Park, Episode 2: Tokyo Metropolitan Police Department (Keishicho)

Inspector Yuka Sato, Hauptfigur meines Kriminalromanes Yoyogi Park, arbeitet nicht irgendwo, sondern in der Hauptzentrale des Tokyo Metropolitan Police Department im Stadtteil Kasumigaseki, weil für die Unterhaltungsliteratur die größte Nummer gerade groß genug ist. Sie hat also ihren Schreibtisch in diesem Gebäude: