Ist allerdings schon etwas her, vielleicht verjährt. Es geht um den Spielfilm Scherbentanz von 2002, Buch und Regie ein gewisser Chris Kraus (Bella Block u. ä.). Es war mir bereits damals aufgefallen, aber ich wusste nicht, an wen ich mich wenden musste. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere: Der Film lief nicht ganz so groß wie Der Schuh des Manitu, war in besseren Kreisen aber durchaus beliebt, wurde von der Presse sehr gelobt, und Hauptdarsteller Jürgen Vogel nahm ihn gerne mit in Talkshows. Die Süddeutsche Zeitung, z. Zt. ganz vorn dabei in Sachen Hegemann-Steinigung, fand: „Der erstaunlichste deutsche Film des Jahres.“

Ich hatte den Vorfall schon vergessen, aber die Parallelität zweier unzusammenhängender Ereignisse wühlte neulich alles wieder auf, nämlich das selbstgerechte Geblöke um Helene Hegemanns Buch

Axolotl Roadkill

und das Erscheinen von Don DeLillos

famosen neuen Roman

. Da machte mein Gehirn: DeLillo … abschreiben … da war doch mal was.

Nämlich das:

Beweisstück A: Szene aus Scherbentanz (2002).

Tageslicht. Zwei Typen im Auto. Es regnet. Typ 1 liest Zeitung.

Typ 1: „Es soll heute Abend regnen.“

Typ 2: „Es regnet jetzt schon.“

„Hier steht heute Abend.“

Typ 2 macht Kopfbewegung zum Autofenster. „Ist das Regen, oder nicht?“

„Ich sag nur, was hier steht.“

„Da trau ich lieber meinen Augen als irgend ’ner Zeitung.“

„Deine Augen? Deine Augen sind ’n Witz. Die optischen Gesetze kannste in die Tonne treten. Nur weil man ’ne Sache sieht, heißt das nicht, dass sie wirklich da ist.“

„Ja, regnet’s, oder regnet’s nicht?“

„Das möchte ich jetzt nicht entscheiden müssen.“

„Ja, aber du siehst doch, dass es regnet.“

„Du bist dir so sicher, dass das Regen ist. Woher willst du wissen, dass das kein radioaktiver Niederschlag ist, oder irgendwas aus eurer Fabrik?“

„Das ist stinknormaler Regen, Jesko.“

„Kannst du das beweisen, dass das Regen ist? Woher will man wissen, dass das, was du Regen nennst, auch wirklich Regen ist? Und was ist das überhaupt, Regen?“

„Das ist der Scheiß, von dem du nass wirst!“

„Ich bin nicht nass. Bist du nass?“

„Na schön. Sehr gut.“

„Mal im Ernst, bist du nass?“

„Erstklassig. Wirklich.“

Ein toller Dialog, ohne Frage. Aber nicht ganz so gut wie:

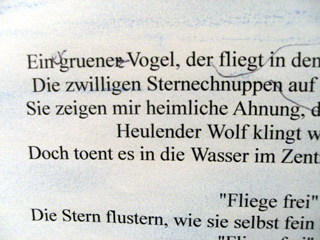

Beweisstück B: Auszug aus dem Roman White Noise (1985) von Don DeLillo (dt. Weißes Rauschen , als Originalversionenschnösel liegt mir nur die amerikanische Ausgabe vor, aber Sie packen das schon).

, als Originalversionenschnösel liegt mir nur die amerikanische Ausgabe vor, aber Sie packen das schon).

[Vater und Sohn im Auto, morgens, es regnet, der Sohn spricht zuerst.]

“It’s going to rain tonight.”

“It’s raining now,” I said.

“The radio said tonight. ” […]

“Look at the windshield,” I said. “Is that rain or isn’t it.”

“I’m only telling you what they said.”

“Just because it’s on the radio doesn’t mean we have to suspend belief in our senses.”

“Our senses? Our senses are wrong a lot more often then they’re right. This has been proved in the laboratory. Don’t you know about all those theorems that say nothing is what it seems? […] The so-called laws of motion are a big hoax. […]”

“Is it raining,” I said, “or isn’t it?”

“I wouldn’t want to have to say.” […]

“But you

see it’s raining.” […]

“You’re so sure that’s rain. How do you know it’s not sulfuric acid from factories across the river? […] How do I know that what you call rain is really rain. What

is rain anyway?”

“It’s the stuff that falls from the sky and gets you what is called wet.”

“I’m not wet. Are you wet?”

“All right,” I said. “Very good. ”

“No, seriously, are you wet?”

“First-rate,” I told him.

Bei DeLillo ist der Dialog weitaus länger, wahnsinniger, wahrhaftiger und genialer als bei Kraus; ich habe zur Veranschaulichung gekürzt, aber ansonsten nichts verändert. Dass ich die Stelle wiedererkannt habe, liegt daran, dass ich sie selbst einmal für ein Drehbuch geklaut hatte. Gottlob wurde der Film dazu nie fertig, sonst würde mir irgendwann irgendein neunmalkluger Blogger vorwerfen, ich habe bei Chris Kraus abgeschrieben, und ich müsste sagen: „Das nehmen Sie sofort zurück! Ich habe bei Don DeLillo abgeschrieben! Wie jeder andere auch!“ Weil ich wegen meines eigenen Fehlverhaltens lediglich diese Stelle aus DeLillos Roman auswendig kenne, kann ich ohne viel zu anstrengende Recherche nicht beurteilen, ob noch mehr in

Scherbentanz gestohlen ist, aber ich würde einfach mal davon ausgehen. Sie wissen ja: Wer einmal lügt.

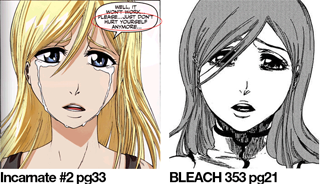

Ein Unterschied zur Causa Hegemann: Was hier gestohlen wurde, ist kein Füllwerk, an das sich hinterher eh niemand mehr außer den Urhebern und ihren Facebook-Kumpels erinnert, sondern gehört zu den wichtigsten Momenten des Films. Es handelt sich um die Einführungsszene der Hauptfigur und ihres Bruders. Beide Figuren werden durch den Dialog sofort aufs Feinste charakterisiert, sowohl als Individuen wie in ihrer Beziehung zueinander. Eine reife Leistung. Aber es ist natürlich nicht die Leistung von Chris Kraus, der dafür den Young German Cinema Award in der Kategorie Drehbuch erhielt, sondern die von Don DeLillo. J’accuse.

Man kann sich hier freilich rausreden, wie man sich in solchen Fällen immer rausredet: Blablabla … Künstler inspirieren sich doch seit jeher gegenseitig … blablabla. Aber erstens ist nicht bekannt, dass Don DeLillo jemals von Chris Kraus inspiriert wurde. Zweitens hier ein Crashkurs zum Unterschied zwischen Inspiration und Diebstahl, anhand zweier schonungsloser Beispiele aus meinem eigenen Leben und Schaffen:

Beispiel 1: Inspiration

Jeden Tag muss ich mehrmals vorbeigehen an einer das Auge und den Verstand beleidigenden Plakatreklame für eine morgendliche Ulksendung im Lokalradio. Am vergangenen Montag hatte es sich endlich gelohnt: Das Plakat

inspirierte mich zu einer Kurzgeschichte, in der einem Radioulkmoderator eine Schlüsselrolle zukommt.

Beispiel 2: Diebstahl

Wir befinden uns in sepiafarbener Vergangenheit, ich bin noch ein kleiner Hosenmatz in Bremen-Nord und schreibe mit leuchtenden Augen und Zungenspitze auf der Oberlippe an meinem ersten Drehbuch, es geht um zwei kalauernde und philosophierende Profikiller (es war so die Zeit, ich war so in dem Alter). Da bringt mir mein Onkel-aus-Amerika den Roman

White Noise von Don DeLillo mit. Ich stürze mich sofort auf die Lektüre, denn was mein Onkel-aus-Amerika mitbringt, ist gut, und von Don DeLillo hatte ich schon

Mao II

geilomat gefunden. Da komme ich zum Dialog mit dem Regen und denke: Den will ich haben! Als meinen ausgeben! Den nehme ich mir einfach – ohne zu fragen und ohne was zu sagen!

Das tat ich auch, und das nennt man stehlen.

Ich wähnte mich auf der sicheren Seite: Der Roman war obwohl schon etwas älter auf Deutsch nicht erschienen, und überhaupt war DeLillo im deutschsprachigen Raum allenfalls Menschen wie mir bekannt (Menschen mit belesenem Onkel-aus-Amerika). Beides hat sich inzwischen geändert, und einiges mehr. Heute gelten ja auch Filme über kalauernde und philosophierende Profikiller nicht mehr als krass edgy.

Aus meinem Drehbuch wurde keine Koproduktion der avcommunication AG mit SWR, ARTE und BR mit freundlicher Unterstützung der MFG Filmförderung Baden-Württemberg, sondern nur ein Super-VHS-Videofragment von limitierter Distribution. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob die umstrittene Szene letztendlich zu den gedrehten gehörte. In einem fahrenden Auto zu drehen ist ganz schön schwierig, wenn man von nichts eine Ahnung hat. Und gefährlich. Besonders bei Regen. Aber das nur am Rande.

Dass es ausgerechnet ein Drehbuch über Profikiller sein musste, ist mir retrospektiv natürlich mindestens genauso peinlich wie der Diebstahl. Man mag dabei das Thema dämlich und langweilig finden, aber niemand wird mir ernsthaft vorwerfen, dass ich über Profikiller geschrieben habe, obwohl ich selbst damals gar keiner war. Dass z. Zt. Helene Hegemann neben der Urheberrechtsverletzung außerdem mit einiger Häme vorgeworfen wird, dass sie in Wirklichkeit offenbar gar kein durchgenudeltes Drogenwrack ist, ist äußerst bizarr. Wie die jungen Leute so schön sagen: Hallo? Bald stellt sich womöglich auch noch heraus, dass Helene Hegemann in echt gar nicht Mifti heißt, sondern Helene Hegemann. Oder dass weder

Die drei Musketiere noch

Der Graf von Monte Christo aus dem Leben von Alexandre Dumas erzählen, sondern zu Teilen frei erfunden sind. Und dennoch hatte man die Chuzpe ‚Roman‘ draufzuschreiben. Genau wie bei

Axolotl Roadkill. Was erlaube.

Postskriptum: Sollte der ganze Weißes-Rauschen-Scherbentanz-Fall bereits bekannt sein wie ein bunter Hund, ignorieren Sie bitte alles, womit Sie hier gerade Ihre Zeit vertan haben. Auf Google habe ich dazu aber nichts gefunden, und tiefergehende Recherche kann man von mir wirklich nicht erwarten.

Postpostskriptum: Ich drücke ganz, ganz fest die Daumen für den Preis der Leipziger Buchmesse. Ich sage aber nicht wem.